Époque de Muromachi

From Wikipedia (Fr) - Reading time: 112 min

From Wikipedia (Fr) - Reading time: 112 min

室町時代

1333–1573

| Statut |

Monarchie, gouvernements militaires provinciaux |

|---|---|

| Capitale | Kyoto |

| Langue(s) | japonais ancien |

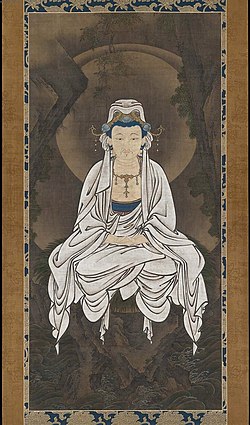

| Religion | Bouddhisme, shintoïsme (Shinbutsu shūgō) |

| 1336 – 1392 | Époque Nanboku-chō |

|---|---|

| Milieu xve siècle – Fin xvie siècle | Époque Sengoku |

| Shogunat Ashikaga |

Entités précédentes :

Entités suivantes :

L'époque de Muromachi (室町時代, Muromachi jidai) est l'une des 14 subdivisions traditionnelles de l'histoire du Japon, qui s'étend entre 1336 et 1573. Elle correspond à l'époque de « règne » des shoguns Ashikaga. Le nom de cette période vient du quartier de Muromachi, site choisi à Kyōto par les Ashikaga pour y installer à compter de 1378 le siège de leur gouvernement.

Elle est classiquement divisée en plusieurs sous-périodes. Ashikaga Takauji avait participé activement à la chute du shogunat de Kamakura en 1333 pour le compte de l'empereur Go-Daigo, qui exerça le pouvoir durant la courte période de la Restauration de Kenmu (1333-1336), mais il choisit finalement de rompre avec son autorité pour prétendre à la fonction de shogun, en s'appuyant sur la branche de la famille impériale rivale de celle de l'empereur en titre. Cela marqua le début de la période des Cours du Sud et du Nord, Nanboku-chō (1336-1392), durant laquelle deux lignées revendiquaient le trône impérial, celle qui était de fait sous la coupe des Ashikaga triomphant finalement. Cette période fut marquée par de nombreux conflits récurrents, certes de dimension encore limitée, mais parfois très destructeurs localement, et vit l'affirmation dans les provinces des gouverneurs militaires (shugo) au service du shogunat. Après avoir réunifié les deux cours impériales, le shogun Ashikaga Yoshimitsu consolida l'hégémonie du pouvoir shogunal. La période d'une durée d'un siècle environ qui suivit est considérée par certains comme la période de Muromachi à proprement parler, en tout cas celle durant laquelle l'autorité des shoguns Ashikaga n'est pas contestée. Leur pouvoir est cependant très affaibli en 1441 après l'assassinat du shogun Ashikaga Yoshinori, qui facilite un nouvel accroissement de l'autonomie des seigneurs provinciaux. Après la guerre d'Ōnin (1467-1477), ceux-ci deviennent de véritables « seigneurs de la guerre » constituant des États autonomes ne reconnaissant plus l'autorité des shoguns : c'est l'époque des « provinces en guerre », Sengoku (1477-1573). Les Ashikaga continuent à détenir le titre de shogun, mais ils n'ont alors plus qu'une autorité nominale, jusqu'à ce que le dernier d'entre eux soit destitué en 1573 par le seigneur de la guerre le plus puissant de l'époque, Oda Nobunaga.

Cette période longue de plus de deux siècles, succédant à l'époque de Kamakura (1185-1333), constitue une sorte de « Bas Moyen-Âge » japonais, conclue par la période Sengoku qui est une phase de transition entre le Japon médiéval et le Japon de la première modernité de l'époque d'Edo (1603-1868). Elle fut caractérisée par une omniprésence des affrontements guerriers, qui mobilisent de plus en plus de troupes et entraînent de profonds changements à tous les niveaux de la société, à commencer par la domination de plus en plus marquée du groupe des guerriers, et parmi celui-ci d'importantes mobilités sociales liées aux sorts des armes. Ce fut aussi une période de croissance démographique et économique marquées, voyant en particulier l'apparition de nombreuses villes, et la consolidation des communautés villageoises qui profitaient de l'essor agricole. Dans le domaine de la culture cette période fut cruciale pour la formation de l'esthétique japonaise moderne, reposant sur la fonctionnalité, la sobriété, la sociabilité, visible aussi bien dans l'architecture d'intérieur, la poésie que la cérémonie du thé, qui se diffusa depuis le milieu des élites du Kinai vers les autres provinces et couches sociales.

Histoire politique du Japon sous les Ashikaga

[modifier | modifier le code]

Découpage chronologique

[modifier | modifier le code]La longue période de Muromachi est du point de vue politique une phase historique longue de plus de trois siècles, marquée par la récurrence des conflits militaires et une tendance à l'éclatement politique, plus prononcée dans ses dernières périodes. Son découpage interne ne donne pas lieu à consensus. La délimitation de la période correspond à celle du shogunat des Ashikaga, de 1336 à 1573. Mais le fait que ceux-ci ne furent pas hégémoniques la plupart du temps est pris en compte par l'inclusion de deux sous-périodes traditionnelles à son début et à sa fin, correspondant aux moments où le pouvoir du shogun était contesté ou ignoré : l'époque des Cours du Sud et du Nord (Nanboku-chō) de 1336 à 1392, et l'époque des « provinces en guerre » (Sengoku), aux contours mal définis, en gros de 1477 à 1573. La première période fut marquée par l'existence d'un pouvoir impérial concurrençant le shogunat, qui se soumit finalement dans les dernières années du XIVe siècle et laissa la place à la domination hégémonique des Ashikaga. Certains font démarrer vers ce moment une période courte de Muromachi, notamment à partir de 1378 qui correspond à l'installation effective du shogunat dans le palais de Muromachi, et qui durerait en gros un siècle, jusqu'à la guerre d'Ōnin (1467-1477) ou au coup d'État de 1493, qui marquèrent la fin définitive de l'influence politique des shoguns[1]. Quoi qu'il en soit il est courant de reconnaître deux tournants politiques majeurs au XVe siècle dans le processus d'affaiblissement du shogunat et de division : l'assassinat du shogun Yoshinori par un de ses vassaux en 1441 qui vit la fin de l'hégémonie des Ashikaga et la guerre d'Ōnin de 1467 à 1477 qui marqua définitivement l'éclatement politique du pays. Après cette dernière date, l'époque Sengoku a pu être présentée comme une « phase de Muromachi tardive » aux problématiques différentes de la précédente[2]. Du point de vue politique la fin de l'époque de Muromachi en 1573 est peu parlante puisqu'elle prend en compte la destitution du dernier shogun Ashikaga alors que les détenteurs de cette fonction avaient depuis longtemps perdu toute influence politique significative. La division du pays s'achève en 1600 avec la victoire décisive de Tokugawa Ieyasu, ce qui fait que la phase d'unification qui va des années 1570 à 1600/03 (l'époque Azuchi Momoyama) présente encore beaucoup de caractéristiques communes avec l'époque Sengoku, au point que certains étendent celle-ci jusqu'à la fin du XVIe siècle[3].

La fondation du shogunat des Ashikaga

[modifier | modifier le code]L'époque de Kamakura avait vu la mise en place du régime du shogunat (ou Bakufu), dirigé depuis Kamakura en principe par celui qui détenait la charge de chef suprême du commandement militaire, le shogun. En pratique les chefs du clan Hōjō détenaient le pouvoir effectif par le biais de la charge de régent du shogun (shikken). Le pouvoir impérial de Kyoto, placé sous surveillance par le shogunat, avait perdu sa prééminence, le shogunat ayant établi progressivement son contrôle sur l'administration du pays. Son prestige avait encore plus été entamé par sa division en deux branches rivales, celle du Daikaku-ji et celle du Jimyō-in, à la fin du XIIIe siècle. Les Hōjō, dont le pouvoir avait été consolidé par la victoire contre l'invasion mongole de 1281, avaient dû arbitrer cette querelle, en instaurant un principe d'alternance entre les deux lignages (ryōtō-tetsuritsu) pour l'exercice de la fonction impériale. Cependant, les premières décennies du XIVe siècle furent difficiles pour les Hōjō qui perdirent de leur autorité sur la classe guerrière. Ils n'étaient pas parvenus à récompenser tous ceux qui avaient participé aux combats contre les Mongols, et leur pouvoir avait pris un tournant plus autoritaire, en même temps qu'il était pour la première fois secoué par des querelles internes. L'empereur Go-Daigo, de la lignée Daikaku-ji, ambitionna de renverser le shogunat pour instaurer un gouvernement impérial. Il se souleva sans succès en 1324 puis en 1331, étant exilé dans les îles Oki à la suite de son second échec. Mais il préserva des soutiens qui minèrent l'influence des Hōjō à Kyoto, le mécontentement contre le shogunat étant à son comble. Lorsque Go-Daigo revint sur Honshū en 1333, le pouvoir de Kamakura dépêcha contre lui un des chefs militaires du Kantō, Ashikaga Takauji. Cependant celui-ci, qui n'appartenait pas à la catégorie des hommes-liges du shogunat qui étaient ses vassaux les plus fidèles, choisit finalement de se ranger du côté de l'empereur. Il élimina le représentant du shogunat à Kyoto. Un autre chef guerrier du Kantō, Nitta Yoshisada, leva à son tour une armée contre le shogunat, qui s'empara de Kamakura et accula au suicide le régent Hōjō et la plupart de son clan[4].

Le régime que tenta d'instaurer Go-Daigo — que l'historiographie désigne comme restauration de Kenmu (d'après le nom de l'ère Kenmu, 1334-1338) — ambitionnait d'installer un régime impérial fort suivant l'exemple chinois. Il ne parvint cependant pas à s'assurer la loyauté des membres du groupe guerrier. Ashikaga Takauji, qui s'était mis à son service et installé à Kyoto, en profita. En 1335, il partit pour le Kantō afin de réprimer une révolte fomentée par ce qu'il restait du clan Hōjō, et rompit dans la foulée son allégeance à Go-Daigo qui n'avait pas voulu lui conférer la dignité de shogun. Après avoir rallié des guerriers du Kantō à sa cause, Takauji retourna dans le Kinai en 1336 où il affronta le principal chef militaire au service de Go-Daigo, Kusunoki Masashige, qui fut vaincu et se suicida. Go-Daigo se réfugia dans le sud du Kinai à Yoshino, où il installa sa cour, laissant Kyoto à Takauji. Les conflits se poursuivirent, les armées Ashikaga éliminant notamment les généraux adverses Nitta Yoshisada et Kitabatake Akiie en 1338. Takauji s'était alors rapproché de la branche du Jimyō-in de la famille impériale, rivale de Go-Daigo, et installa le prétendant Kōmyō sur le trône d'empereur à Kyoto. En retour, celui-ci lui conféra la fonction de shogun, marquant le début du shogunat des Ashikaga[5].

L'époque des Cours du Sud et du Nord

[modifier | modifier le code]

Les années 1330 constituèrent une rupture majeure dans l'histoire du Japon médiéval, avec la fin du shogunat de Kamakura, la réorganisation des pouvoirs politiques, et le triomphe de la violence en tant que moyen d'affirmation politique aboutissant à la mise en place d'une société marquée par la récurrence de la guerre[6]. La période qui s'ouvre est désignée comme période des « Cours du Sud et du Nord » (Nanboku-chō ; expression inspirée des dynasties du Sud et du Nord de Chine) car elle fut marquée par la présence de deux lignées revendiquant le pouvoir impérial, celle qui était installée à Yoshino (la « Cour du Sud ») autour des successeurs de Go-Daigo (qui mourut en 1339), et celle qui était établie à Kyoto (la « Cour du Nord ») sous la coupe des shoguns Ashikaga. Cette scission joua un grand rôle dans le désordre politique qui s'installa plusieurs décennies, puisqu'elle sapa le principe de légitimité politique suprême et fournit l'opportunité à divers groupes pour s'engager dans des conflits servant leurs propres ambitions sous le prétexte de soutenir l'un ou l'autre des deux camps, tandis que les affrontements mettant aux prises les deux cours ne se soldaient pas par des victoires décisives mais pouvaient être très destructeurs. Le groupe guerrier ne présentait vraiment pas d'unité derrière les shoguns Ashikaga, les différents clans préférant consolider leurs bases provinciales en profitant de l'instabilité du centre politique, tandis que le pouvoir shogunal cherchait leur appui en leur conférant plus de prérogatives et donc en renforçant le mouvement de décentralisation politique[7].

En fait il apparut évident que la Cour du Sud n'était pas en mesure de rivaliser avec celle du Nord après l'échec des entreprises militaires de Kitabatake Chikafusa en 1343. Bien qu'elle fût incapable de mener des campagnes ambitieuses, elle maintenait quelques bases que le shogunat ne parvint pas à réduire, dans les provinces autour de Yoshino et aussi à Kyūshū où s'était établi un fils de Go-Daigo, le prince Kaneyoshi. Le shogunat fut ensuite traversé par une rivalité montante entre Takauji et son frère cadet Tadayoshi, qui prenait de plus en plus d'envergure dans l'administration du shogunat. L'affrontement entre les deux éclata en 1349 (incident de Kan'ō), en raison d'un désaccord entre Tadayoshi et Kō no Moronao, le « premier ministre » de Takauji. Le shogun se rangea aux côtés du second et demanda à son frère de se retirer des affaires politiques. Tadayoshi refusa et rompit avec son frère avec l'appui de son fils adoptif Tadafuyu. Mais ils ne reçurent aucun appui des grands clans guerriers, et se réfugièrent à Kyūshū puis à Kamakura. Les affrontements emportèrent certes Moronao en 1351, mais Tadayoshi ne parvint pas à gagner en puissance et mourut l'année suivante, peut-être d'un empoisonnement. Ses partisans de l'ouest restèrent cependant opposés au shogunat jusqu'en 1363, année du ralliement des clans Ōuchi et Yamana au shogunat. Takauji était mort en 1358 et son fils Yoshiakira lui avait succédé, puis en 1368 le fils de ce dernier, Yoshimitsu, devint à son tour shogun. Celui-ci dépêcha des troupes à Kyūshū qui obtinrent la reddition de Kaneyoshi en 1372, mettant fin au dernier bastion provincial notable de la Cour du Sud. Plutôt que de tenter une offensive décisive contre Yoshino, Yoshimitsu préféra opter pour la négociation afin d'obtenir la soumission de l'empereur du Sud, qui ne représentait plus une menace[8].

La situation militaire de la seconde moitié du XIVe siècle profita aux chefs de clans guerriers provinciaux, détenteurs de la charge gouverneur militaire, shugo, qui se muèrent progressivement en potentats locaux. Afin d'obtenir leur participation active aux conflits de l'époque, le shogunat leur avait octroyé plus de prérogatives qu'ils n'en avaient à l'époque de Kamakura, à commencer par la possibilité de prélever la moitié de l'imposition due par les domaines (hanzei) et des fonctions judiciaires dans leur territoire, ce qui leur permit de se constituer un réseau de vassaux guerriers (kashindan) parmi leur parentèle ou les guerriers de rang moindre de leur province d'attribution. Ils devinrent ainsi de véritables « seigneurs » dans celle-ci. Les Ashikaga s'appuyèrent avant tout sur des lignages issus comme eux du clan Minamoto de la lignée Seiwa-Genji (celui des fondateurs du shogunat de Kamakura), qui avaient une dimension très modeste au début du XIVe siècle et gagnèrent alors une importance considérable (Hosokawa, Yamana, Imagawa, Hatakeyama, Shiba, etc. ; aussi le clan Uesugi qui était celui de la mère de Takauji), et secondairement sur les clans de gouverneurs militaires déjà en place qui étaient jugés moins fiables (Takeda, Ōuchi, Shimazu, etc.) et qui reçurent souvent des fonctions en dehors des territoires où ils avaient leur implantation traditionnelle. Cette nouvelle élite militaire est désignée par les historiens par l'expression « shugo-daimyō »[9],[10]. Dans ce contexte heurté favorable à la recomposition de l'organisation du groupe guerrier apparurent également des ligues (ikki) d'hommes d'armes de la catégorie des « hommes de provinces », kokujin (on parle de ce fait de kokujin-ikki), dont la loyauté n'était pas autant acquise que par le passé aux institutions shogunales. Ils se liaient par une prestation de serment donnant lieu à un acte écrit, formant un genre d'organisation transcendant les liens claniques et vassaliques traditionnels au profit de relations volontaires et égalitaires mettant en avant les solidarités entre les guerriers qui y adhéraient. Elles fonctionnèrent au départ comme des corps de troupe pour les shugo dans les guerres de la seconde moitié du XIVe siècle, mais leur loyauté n'était jamais acquise à un chef militaire. En effet plusieurs de ces ligues s'opposèrent à des shugo cherchant à imposer leur autorité dans leurs provinces ; ainsi en 1400 les kokujin de la province de Shinano parvinrent à chasser Ogasawara Nagahide qui en avait été nommé shugo. Elles furent donc pour les autorités centrales une force locale à prendre en considération[11].

L'hégémonie des Ashikaga

[modifier | modifier le code]

En 1392, le dernier empereur de la Cour du Sud, Go-Kameyama, présenta sa soumission à Yoshimitsu. Cela marqua l'aboutissement d'un processus qui avait rogné sur plusieurs siècles le pouvoir impérial au profit des guerriers et en premier lieu de leurs chefs, les shoguns. Au terme de l'époque des Cours du Sud et du Nord, il n'y avait plus de partage du pouvoir entre les deux comme cela avait pu être le cas durant l'époque de Kamakura. Il s'ensuivit une période durant laquelle les shoguns Ashikaga exercèrent un pouvoir hégémonique incontesté sur le Japon, jusqu'en 1441. Yoshimitsu (1368-1408), établi à partir de 1378 dans le palais de Muromachi, avait déjà organisé son autorité, qui n'était plus inquiétée depuis au moins une vingtaine d'années par les empereurs de la Cour du Sud. Sans doute afin de faciliter la passation du pouvoir à son héritier désigné Yoshimochi, il lui transmit en 1394 la fonction de shogun et se fit octroyer par l'empereur le titre de Ministre des Affaires suprêmes (dajō-daijin), qui n'avait jusqu'alors qu'un sens honorifique. Il conserva dans les faits les rênes du pouvoir, exercé à partir de 1397 depuis le Pavillon d'Or (Kinkaku-ji). Dans ce processus d'affermissement de son autorité, il eut à plusieurs reprises à réprimer des révoltes de gouverneurs militaires (Toki Yoriyasu en 1379, Yamana Ujikiyo en 1399 et Ōuchi Yoshihiro en 1399)[12].

Le pouvoir du shogun avait également été consolidé institutionnellement. Le shogunat de Muromachi reprenait largement l'héritage institutionnel de celui de Kamakura, avec ses organes de gouvernement central : Bureau des samouraïs (Samurai dokoro) chargé de la gestion des vassaux guerriers, Bureau des affaires juridiques (Monchūjo) chargé de l'instruction des affaires judiciaires majeures et de l'archivage des dossiers juridiques, Chancellerie (Mandokoro) chargée de rédiger les actes officiels (puis reprenant les affaires juridiques au précédent au XVe siècle). Néanmoins pour faire office de « premier ministre » du shogun la fonction de « régent » (shikken) dont disposaient les Hōjō par le passé ne fut pas reprise. Elle fut remplacée par celle de kanrei, confiée de manière tournante à trois clans apparentés aux Ashikaga, les Hosokawa, les Shiba et les Hatakeyama. Yoshimitsu eut l'habitude de jouer des différentes factions divisant l'élite politique, changeant de ministre s'il le jugeait nécessaire, et il se rapprocha également de la cour impériale où il obtint plusieurs dignités et des nobles de cour (notamment le clan Hino dont il épousa une des filles, Nariko) peut-être dans l'ambition d'unifier les deux cours (shogunale et impériale) de Kyoto. Pour assurer l'autorité du shogunat sur le Kantō, terre d'origine des Ashikaga, pays des guerriers vu comme lointain et potentiellement turbulent depuis Kyoto, avait été créée en 1349 une sorte de « vice-shogun », le Kantō kubō, qui appartenait au clan Ashikaga. Son premier détenteur fut un fils de Takauji, Motouji, qui avait donné naissance à une branche secondaire du clan dans lequel la fonction se transmit, constituant une administration propre à Kamakura répliquant celle de Kyoto et ayant autorité sur l'est et le nord du pays (Kamakura-fu ou Kantō-fu) ; ils étaient assistés par un second, nommé shitsuji puis Kantō kanrei, choisi dans le clan Uesugi[13]. Sous le règne de Yoshimitsu, Ujimitsu puis son fils Mitsukane qui détenaient la charge de kubō du Kantō, se posèrent parfois en rivaux du pouvoir de Kyoto, disposant d'une large autonomie, mais n'osèrent pas se révolter. Les shugo reconnaissaient de leur côté l'autorité du shogun à qui ils devaient leur fonction et donc une bonne part de leur légitimité dans leur territoire, et ils avaient souvent dû tenir une résidence à Kyoto auprès du shogunat. Ils n'en restaient pas moins turbulents dans les provinces malgré la fin de la guerre civile, plusieurs conflits locaux déchirant des clans guerriers, mais sans menacer sérieusement l'autorité shogunale[14],[12].

En 1401, sûr de son pouvoir, Yoshimitsu restaura les relations officielles avec l'empire chinois des Ming en envoyant une délégation sur le continent, et l'année suivante il reçut en retour une ambassade chinoise qui lui reconnaissait le titre de « roi du Japon », ce qui fut sans nul doute un succès pour la légitimation de son pouvoir même si cela lui conférait un statut de vassal de la Chine[15]. Selon certains, il aurait même caressé l'idée de devenir empereur du Japon[16].

Après la mort de Yoshimitsu en 1408, son fils Yoshimochi exerça le pouvoir, infléchissant l'approche absolutiste de son père, son règne étant plutôt paisible, le seul incident majeur étant une révolte des clans du Nord contre les excès autoritaires du vice-shogun de Kamakura, Mochiuji, en 1417. En 1423 il se retira au profit de son fils Yoshikazu, mais celui-ci mourut deux années plus tard. Trois ans après (1428), Yoshimoshi décéda à son tour. Dans la foulée survint la première révolte paysanne d'envergure, celle de l'ère Shōchō, après de mauvaises récoltes, ce qui causa d'importants troubles dans le Kinai. Le nouveau shogun ne fut désigné qu'en 1429, par la procédure de tirage au sort : ce fut Yoshinori, fils de Yoshimitsu, qui avait été rappelé alors qu'il avait prononcé ses vœux bouddhistes. Ce personnage au tempérament autoritaire suscita contre lui un mécontentement grandissant. Sont ainsi imputés à ce shogun une série d'excès allant de la mise à mort injustifiée de vassaux à l'expulsion de tous les poulets de la capitale en 1433. Tout cela instaura un climat de tension au sommet du pouvoir. La situation s'aggrava à la suite de la répression brutale de la révolte du vice-shogun de Kamakura en 1439. Le kanrei et plusieurs shugo menacèrent de quitter la capitale après avoir brûlé leurs résidences en protestation contre l'autoritarisme croissant du shogun, qui pourtant ne modéra guère son mode de gouvernement. Ces tensions trouvèrent leur concrétisation en 1441, quand le shogun fut assassiné par un de ses vassaux, Akamatsu Mitsusuke, qui craignait d'être à son tour victime d'une condamnation à mort en raison de son implication dans des conflits provinciaux. Cet événement porta un coup très rude au prestige et à l'autorité du régime shogunal, qui s'enfonça dans un déclin irrémédiable dans les décennies suivantes[17].

La fin de l'autorité du shogunat

[modifier | modifier le code]Akamatsu Mitsusuke fut rapidement vaincu par des troupes conduites par le clan Yamana qui récupéra les domaines du vaincu et devint ainsi une force majeure de la partie occidentale de Honshū. Mais les successeurs de Yoshinori, Yoshikatsu qui ne régna que deux années, puis Yoshimasa, plus porté vers la culture que la politique, ne parvinrent pas à rétablir leur autorité. Le clan Hino avec lequel les Ashikaga avaient poursuivi leurs alliances matrimoniales depuis l'époque de Yoshimitsu avait gagné en importance politique et économique, avec l'action de l'épouse du shogun, Hino Tomiko, et de son frère Katsumitsu, tandis que les chefs des plus puissants clans guerriers (Hosokawa, Yamana) ambitionnaient de profiter de l'affaiblissement du shogunat pour le placer sous leur coupe.

Ces conditions accélérèrent la fragmentation politique des provinces sous l'effet de diverses forces centrifuges, avant tout les shugo des provinces éloignées de Kyoto qui se souciaient de moins en moins du gouvernement central[18]. Ainsi dans le Kantō, l'échec de la révolte du vice-shogun en 1439 avait sonné le glas de l'influence de la branche des Ashikaga qui la détenait, qui passa sous la coupe des Uesugi (théoriquement chargés de la seconder), mais la scission de ce même clan en deux branches rivales divisa en retour les Ashikaga du Kantō et la fonction de vice-shogun après 1457. De toute manière les clans guerriers de l'Est ne respectaient plus l'autorité des vice-shoguns depuis plusieurs années déjà, et l'affaiblissement des Uesugi en raison de leurs rivalités internes accéléra la fragmentation politique de la région, où l'autorité du shogunat était perçue comme trop faible pour jouer un rôle stabilisateur[19].

Cette période vit également l'éclatement de plusieurs révoltes rurales, à la suite de celle de 1441 qui avait embrasé le Kinai contre les usuriers et spéculateurs (la rébellion de Kakitsu), forçant le shogunat à intervenir en réprimant certains des coupables et en promulguant un édit de rémission de dettes. Les ligues rurales insurrectionnelles se consolidèrent dans les années suivantes autour du groupe des guerriers locaux (jizamurai), étant particulièrement actives dans les années suivant la principale famine du XVe siècle, en 1460-1461, et constituèrent un facteur supplémentaire sapant l'autorité des représentants du pouvoir[20].

Cette situation déjà quelque peu chaotique s'aggrava à partir du milieu des années 1460 quand plusieurs conflits successoraux se joignirent pour faire exploser ce qui restait d'autorité centrale. D'un côté la cour shogunale était divisée entre deux prétendants à la succession de Yoshimasa, à la suite de la naissance en 1465 de son fils Yoshihisa dont la mère était sa très influente épouse Tomiko, alors qu'il avait auparavant nommé son frère Yoshimi comme héritier. Ailleurs le clan Shiba, dominant les provinces du Tōkai, et le clan Hatakeyama étaient plongés dans des rivalités entre branches. Et à cela s'ajoutait la lutte pour la domination du shogunat opposant les deux plus puissants chefs de clans de l'époque, Yamana Sōzen et Hosokawa Katsumoto, qui étaient prêts à prendre les armes pour prendre le dessus sur l'autre et soutinrent chacun un des prétendants des divers conflits précédents. Cela aboutit à la constitution de deux coalitions rivales mobilisant à l'échelle de l'archipel. Le déclenchement des hostilités survint en 1467, la guerre d'Ōnin, qui embrasa le Kinai et aboutit dès la première année à la destruction de la majeure partie de Kyoto. Les combats entre les deux factions devinrent rapidement sporadiques, surtout après la mort de maladie des deux chefs en 1473, et le conflit s'acheva en 1477 sans vainqueur, mais il avait porté un nouveau coup considérable à l'autorité du shogunat et même à celle des principaux shugo. En effet cette guerre constitua une opportunité pour plusieurs clans guerriers provinciaux secondaires qui étendirent leur influence locale en profitant de l'envoi des troupes de leurs seigneurs et/ou rivaux dans le Kinai, ce qui transporta rapidement les affrontements dans les provinces lorsque ceux dont les positions étaient menacées y revinrent pour les défendre[21].

L'âge des provinces en guerre

[modifier | modifier le code]

Au sortir de la guerre d'Ōnin la situation politique du Japon était plus tumultueuse que jamais, marquée par un éclatement politique et une militarisation sans précédent. Cette période est de ce fait nommée époque des « provinces en guerre », Sengoku (dénomination reprise de la période des Royaumes combattants de Chine), parce que l'archipel était alors divisé entre plusieurs entités politiques indépendantes impliquées dans des conflits récurrents. En raison de cette situation instable, la société fut traversée par d'importants mouvements de mobilité sociale et de tentatives d'affirmation politique concernant l'ensemble du spectre social : c'est ce que les contemporains avaient désigné par le terme gekokujō, « le bas l'emporte sur le haut »[22].

Après l'effondrement du pouvoir central, les daimyō avaient alors la voie libre pour affirmer leurs ambitions, ne plus accepter d'ordres du shogun et se rendre totalement indépendants. Ces personnages, que les historiens regroupent sous l'appellation de « sengoku-daimyō » et qualifient également de « seigneurs de la guerre », ont en fait des profils très divers de par leurs origines, témoignage des bouleversements sociaux de l'époque. Certaines familles de shugo ayant servi les Ashikaga préservèrent leur assise provinciale ou du moins une partie de celle-ci : les Ōuchi dans l'ouest jusqu'au milieu du XVIe siècle, les Imagawa et les Takeda dans l'est, les Shimazu et les Ōtomo à Kyūshū, mais les Shiba perdirent rapidement pied dans le Tōkai et les Hosokawa du Kinai et les Uesugi à l'est furent progressivement affaiblis par leurs anciens vassaux. Ils furent notamment concurrencés par leurs anciens shugo délégués : par exemple les Oda dans le Tōkai, les Amago dans l'ouest, les Nagao à l'est (clan de naissance de Uesugi Kenshin) ou au niveau inférieur par des petits barons locaux, les kokujin/kunishū, ainsi les Mōri et les Date qui devinrent puissants dans la seconde moitié du XVIe siècle. D'autres enfin provenaient des catégories basses du groupe guerrier et connurent donc une ascension sociale impressionnante : Hōjō Sōun dans le Kantō, Saitō Dōsan dans le Mino, plus tard Toyotomi Hideyoshi[23].

Les événements politiques et militaires de la période sont très houleux, marqués par des guerres récurrentes, de nombreuses trahisons et révoltes, voyant l'éradication totale de plusieurs clans, à l'exemple des Ōuchi qui furent anéantis en 1551 par un de leurs vassaux, Sue Harukata, alors qu'ils avaient jusqu'alors compté parmi les daimyō les plus puissants, leur héritage politique tombant finalement entre les mains d'un autre de leurs vassaux, les Mōri. De la même manière, la plupart des provinces du Japon furent partagées entre les domaines de divers seigneurs de la guerre qui y avaient constitué des États autonomes (les observateurs européens les désignaient d'ailleurs comme des « rois ») qu'ils dirigeaient avec leur clan et leurs vassaux guerriers. Dans les années 1560 les plus puissants étaient : dans le Tōkai Oda Nobunaga (après sa victoire contre Imagawa Yoshimoto en 1560) et dans une moindre mesure Tokugawa Ieyasu ; Takeda Shingen, Uesugi Kenshin et Hōjō Ujiyasu à l'est ; Mōri Motonari à l'ouest de Honshū ; Shimazu Takahisa et Ōtomo Sōrin à Kyūshū ; Chōsokabe Motochika sur Shikoku. Les entités politiques des seigneurs de la guerre s'étaient progressivement consolidées. Ils avaient mis en place leur propre législation, notamment leur propre fiscalité, cherchaient à contrôler plus étroitement leurs vassaux, et organisaient les ressources de leur territoire avant tout pour appuyer leurs ambitions militaires. Progressivement leurs armées mobilisèrent de plus en plus de troupes, qui étaient en permanence sur le pied de guerre, situation largement rendue possible par un essor démographique et économique qui fut à peine entamé par l'état de guerre permanent dans lequel était plongé l'archipel[24].

Dans le Kinai, le shogunat des Ashikaga sortit de la période de la guerre d'Ōnin en ayant perdu à peu près tout ce qui restait de son pouvoir. Après avoir assisté impuissant aux troubles d'Ōnin, Yoshihisa (1473-1489) fut le seul à tenter de renverser cette situation, sans succès, tandis que son père, le shogun retiré Yoshimasa, avait préféré s'éloigner des affaires politiques pour se consacrer à une vie paisible et entretenir une cour d'artistes dans sa retraite de Higashiyama. Leurs successeurs subirent de plein fouet les luttes de pouvoir qui ébranlèrent la capitale, puisqu'en dépit de leur perte de pouvoir effectif ils restaient symboliquement une source d'autorité non négligeable, ce qui incita plusieurs clans puissants à les faire passer sous leur coupe, aussi la fiction de l'existence du shogunat Ashikaga continua quelques décennies mais les détenteurs de la charge de shogun connurent tous des sorts misérables, étant destitués ou assassinés. Les kanrei du clan Hosokawa parvinrent dans un premier temps à placer le shogunat sous leur coupe, notamment après avoir renversé le shogun Yoshitane en 1493, mais ils perdirent à leur tour leur autorité politique face aux Miyoshi, leurs anciens vassaux[25].

La situation politique du Kinai fut donc très tourmentée puisqu'aucun seigneur de la guerre ne parvint à s'y imposer de manière durable avant les années 1570. Les organisations religieuses de la région consolidèrent leurs bases pour résister à la pression des seigneurs de la guerre, et également lutter contre les factions religieuses rivales. L'Enryaku-ji du Mont Hiei et le Negoro-ji du Mont Kōya restèrent ainsi des forces importantes, tandis que le Hongan-ji (ou Ikkō) connut une montée en puissance considérable. Le magistère de Rennyo (1415–1499) renforça son influence, avec la constitution de ligues de la secte (Ikkō-ikki), qui dominèrent la province de Kaga, puis installèrent des forteresses dans d'autres provinces (Nagashima, Mikawa). Ils prélevaient une taxe sur les croyants, s'assurant une base économique solide. À partir de 1532 le siège de la secte fut le Hongan-ji d'Ishiyama, grand temple fortifié, qui constituait une force politique et militaire capable de rivaliser avec les seigneurs de la guerre du Kinai[26]. Un autre type de ligue religieuse émergeant à cette période furent les ligues du Lotus (Hokke-ikki) qui furent actives à Kyoto dans les premières décennies du XVIe siècle[27]. Enfin, le phénomène d'éclatement politique du Kinai résulta aussi dans l'émergence de communautés urbaines plus autonomes que par le passé, dont l'exemple le plus éloquent est le port de Sakai, dirigée par ses marchands[28].

Dans les provinces des ligues-ikki renforcèrent en plusieurs endroits leur autonomie face aux seigneurs de la guerre. Les ligues d'hommes des provinces (kokujin-ikki) évoluèrent en présentant une assise territoriale plus marquée (on parle de kuni-ikki, « ligues provinciales »), notamment en se rapprochant des populations rurales, puisqu'elles intégrèrent aussi des élites villageoises armées, les jizamurai et encadrèrent parfois des protestations rurales. Elles continuèrent à organiser l'opposition aux shugo dans plusieurs provinces à partir de l'époque des guerres d'Ōnin[29]. Une de ces ligues organisa la révolte de la province de Yamashiro qui parvint à évincer de cette province les membres du clan Hatakeyama qui s'y affrontaient depuis de longues années dans des guerres claniques, constituant une commune provinciale (sōkoku), qui dirigea de manière autonome la province de 1486 à 1493[30]. Une organisation similaire domina le district d'Iga au XVIe siècle[31]. Dans la province de Kaga, les ligues Ikkō jouèrent un rôle similaire, administrant la province de 1488 à 1574 après en avoir évincé le gouverneur local[32].

La fin du shogunat des Ashikaga et la réunification

[modifier | modifier le code]Dans les années 1560, un mouvement de concentration politique fut amorcé par un seigneur de la guerre originaire de l'Owari, Oda Nobunaga, qui, après son triomphe contre les Imagawa, imposa progressivement son autorité dans le Tōkai puis à partir de 1568, dans le Kinai, où il fut appelé par le shogun, impliqué dans des querelles successorales. Il soumit dans les années qui suivirent les daimyō locaux, et commença également à mettre au pas les grands temples et les communes provinciales autonomes. Bien décidé à abattre l'ordre ancien, il destitua en 1573 le shogun Yoshiaki, dernier des Ashikaga à disposer de ce titre, rendant effective la fin du shogunat bien après l'effondrement de son influence politique[33]. Cette date marque selon l'historiographie la fin de l'époque de Muromachi. S'ouvrait alors la période Azuchi-Momoyama (1573-1603) qui vit la conclusion de l'âge des conflits et de la division politique. En effet, le Japon des années 1570 resté divisé politiquement, bien que Nobunaga en contrôlât un bon tiers. En une vingtaine d'années, Oda Nobunaga puis son successeur Toyotomi Hideyoshi soumirent ou éliminèrent les daimyō, temples et communes provinciales restés indépendants. Le pays fut donc progressivement pacifié, réunifié, et des institutions centralisatrices furent constituées. Mais aucun des deux ne parvint à mettre en place une dynastie. Ce fut Tokugawa Ieyasu qui parvint à cela, récupérant l'héritage politique de ses deux prédécesseurs et réinstaurant le régime shogunal à partir de 1603, année qui marqua le début de l'époque d'Edo (1603-1868)[34].

Évolutions sociales et économiques

[modifier | modifier le code]Une société marquée par les affrontements violents

[modifier | modifier le code]

La période de Muromachi fut marquée par l'omniprésence du fait militaire. L'époque de Kamakura avait connu des guerres violentes épisodiquement, mais à partir de ses dernières décennies il y eut un basculement indéniable dans un « âge de violence » (H. Tonomura) qui marqua la seconde partie de la période médiévale et le destin de toutes les composantes de la société[36]. Comme l'écrit A. Goble : « La violence militaire de l'ère médiévale tardive fut qualitativement différente (de celle de la période précédente), introduisant la guerre dans la société japonaise. Les combats impliquèrent pratiquement toutes les classes sociales, et les campagnes s'étendirent dans l'espace et le temps. La guerre pouvait durer des décennies. Ce fut la seule période de l'histoire japonaise durant laquelle les hommes d'armes pouvaient s'attendre à ce que la guerre fasse constamment partie de leur vie. »[37].

Il y eut une indéniable escalade de la violence, avec des conflits impliquant des armées de plus en plus nombreuses et de mieux en mieux organisées. Les conflits de l'époque de Kamakura, après les violences accompagnant la fondation du shogunat, consistent en quelques guerres « publiques » de durée et d'ampleur somme toute limitée (guerre de Jōkyū, invasions mongoles), et une myriade de conflits privés, autour de querelles domaniales, consistant en des pillages et escarmouches sans grande effusion de violence[38]. En revanche les conflits des premières décennies du XIVe siècle accompagnant la mise en place du shogunat de Muromachi et la période du schisme entre les Cours du Sud et du Nord furent plus dévastateurs. Il se déroulèrent d'abord dans le Kinai, puis dans plusieurs provinces où éclatèrent des guerres régionales, certes souvent d'ampleur limitée mais généralisées (un « état de guerre » selon T. Conlan[39]). Les armées restaient encore peu cohérentes, constituées de troupes venues de divers horizons pour divers motifs, et mal financées. Problème auquel il fut remédié en octroyant plus de moyens aux gouverneurs militaires provinciaux (shugo), qui se constituèrent alors des armées permanentes, ce qui mit en place les conditions pour des guerres endémiques durant les deux siècles suivants[40]. La guerre d'Ōnin marqua un tournant incontestable puisqu'elle mobilisa des armées qui étaient devenues mieux organisées et plus importantes numériquement. De cette période date notamment l'essor de la catégorie des ashigaru, guerriers à pied armés de piques, qui vinrent gonfler les effectifs. Les conflits éclataient souvent à cause de querelles au sein de la classe guerrière pour des questions de succession et de primauté entre branches d'un même clan[41]. Durant la période Sengoku, ces tendances se poursuivirent, avec l'apparition d’États territoriaux rivaux organisés pour la guerre. Les unités de piquiers continuèrent à prendre en importance, maintenant que les armées comprenaient des dizaines de milliers d'hommes. Les armures furent allégées pour permettre plus de mobilité aux combattants, puis les armes à feu prirent de plus en plus de place dans la seconde moitié du XVIe siècle (avec l'introduction des arquebuses par les marchands Portugais)[42].

La classe guerrière, les bushi ou samurai, était évidemment l'élément dominant dans ces conflits, depuis les généraux/seigneurs de la guerre (daimyō) avec leur entourage proche et garde personnelle[43], qui constituaient le cœur des armées, jusqu'aux groupes de guerriers provinciaux (kokujin, kunishū)[44]. Ce groupe était animé par un état d'esprit valorisant la défense de l'honneur et la réparation personnelle des torts qui étaient causés par autrui[45]. Le mécanisme des solidarités claniques et des liens de vassalité pouvait donner naissance à des conflits de grande ampleur, même si les faits démontrent que la loyauté des guerriers n'était pas très ferme, les trahisons étant monnaie courante, y compris au sein d'un même clan en raison des rivalités au sein de fratries et entre branches. Les guerriers étaient donc impliqués dans de nombreux conflits pour leur honneur et leurs appétits ou bien ceux de leur suzerain, dans lesquels il y avait généralement peu de gains durables et souvent des pertes fatales[46].

Au-delà des couches hautes et moyennes des hommes d'armes, les frontières entre celle-ci et d'autres classes étaient parfois poreuses car les combats impliquaient quasiment toutes les strates de la société, comme l'illustre l'essor des ligues (ikki) rurales et urbaines comprenant souvent des troupes. Au niveau du village, les jizamurai étaient des guerriers ayant un ancrage terrien, parfois des sortes de « guerriers-paysans », faisant partie de l'élite villageoise et généralement situés en dehors des liens de vassalité des daimyō[47]. Les communautés villageoises disposaient de milices et pouvaient s'armer pour défendre leur terroir contre des intrusions d'armées extérieures, et aussi contre d'autres villages, les conflits territoriaux locaux entre communautés étant courants. Elles comptaient sur les guerriers locaux (kokujin et jizamurai) pour encadrer leurs troupes. Les membres non guerriers des communautés villageoises ne semblent en revanche pas avoir beaucoup fait l'objet de mobilisation pour des campagnes militaires, sans doute parce qu'une forme de séparation entre guerriers et paysans fut mise en place dès l'époque médiévale tardive (et non à la fin de celle-ci comme cela est généralement accepté)[48], le groupe des guerriers locaux se retrouvant de plus en plus intégré dans la dépendance des daimyō[49]. Dans le milieu urbain, des membres des communautés des quartiers de Kyoto prirent eux aussi les armes au XVIe siècle lors des révoltes des ligues du Lotus. Et les temples bouddhistes disposaient depuis l'époque antique de personnels en mesure de prendre les armes, que l'on désigne souvent comme des « moines-guerriers » (sōhei), formant des milices et même dans certains cas des armées monastiques : le Hongan-ji mobilisait ainsi à son apogée des milliers de combattants pouvant tenir tête aux seigneurs de la guerre[50].

La guerre causait de nombreuses destructions et morts parmi les populations civiles. En particulier le fait que les troupes soient généralement mal approvisionnées impliquait un recours systématique au pillage[51]. Ces déprédations, parfois accompagnées d'une volonté délibérée d'affaiblir un rival, prenaient place dans un cortège de destructions, meurtres, viols, enlèvements afin d'obtenir des rançons ou bien de vendre les captifs à des marchands d'esclaves. Le fait que les conflits soient récurrents dans plusieurs parties du pays impliqua que le prix à payer fut de plus en plus fort pour les populations locales. Le gonflement du nombre des effectifs combattants eut par ailleurs pour conséquence la croissance du nombre de morts sur les champs de bataille[52].

Essor agricole et démographique

[modifier | modifier le code]La période médiévale connut un lent essor agricole, reposant en premier lieu sur la diffusion de pratiques culturales. Les types de culture furent plus variées, et les animaux d'élevage plus présents dans les villages. La diffusion depuis la Chine de la variété de riz du Champa (appartenant à la sous-espèce Oryza sativa indica, type aus), à croissance bien plus précoce et plus résistante à la sécheresse, aux inondations, aux insectes et aux maladies que les variétés présentes jusqu'alors (variétés de la sous-espèce Oryza sativa japonica/sinica), progressa à partir de la fin du XIIIe siècle ; elle était en particulier plus adaptée aux zones basses et humides (fonds de vallées, deltas) qui purent alors être mieux exploitées. La mise en culture de nouvelles terres, encore forte au XVIe siècle, fut importante dans l'essor de la production agricole. La pratique de la double récolte annuelle se diffusa également, avec une mise en culture au printemps et une autre en automne, en blé, soja, orge ou millet, puis de plus en plus dans les rizières. Cela fut en particulier marqué à l'ouest et au centre du pays où les champs étaient moins humides qu'à l'est et donc plus facile à préparer pour deux récoltes annuelles. Ainsi il a été évalué que vers 1350 environ 30 % des champs cultivés dans la vallée de Ki produisaient une double récolte annuelle. Un voyageur coréen parcourant les campagnes du Kinai vers 1420 remarqua même par endroits la pratique de triples récoltes annuelles. L'irrigation connut également des progrès avec la construction de nouveaux canaux et d'ouvrages plus élaborés, et en particulier la diffusion de la roue à aubes. La diffusion d'outils en fer et des engrais participèrent également de cette dynamique, qui s'accompagna aussi d'une augmentation des rendements agricoles[53].

Grâce à une production agricole plus abondante et diversifiée, la population japonaise fut mieux nourrie durant l'époque de Muromachi, et c'est sans doute en grande partie pour cette raison que les taux de mortalité diminuèrent et que la population augmenta de façon marquée. Selon les estimations de W. Farris, la population de l'archipel passa d'environ 6 millions à 10 millions entre la fin du XIIIe siècle et le milieu du XVe siècle[54], puis à 15-17 millions en 1600[55]. Cela fut notamment permis par une diminution du nombre d'épisodes de disettes, famines et épidémies, en particulier durant l'optimum climatique allant en gros de 1370 à 1420. L'approvisionnement en grain des agglomérations fut également amélioré, et les institutions charitables, supportées par les pouvoirs publics et les temples, apparemment plus efficaces que par le passé lors des crises frumentaires. La récurrence des conflits fut cependant un élément ralentissant ces évolutions positives, puisqu'en plus des morts au combat elles entraînaient une perturbation du cycle agricole (surtout quand elles s'accompagnaient de pillages et destructions), des échanges, et favorisaient la circulation des maladies[56]. Ont ainsi été relevés des épisodes de variole, rougeole et grippes particulièrement dévastateurs et durables dans les années 1450-1540, et les crises de subsistance furent plus courantes dans les années les plus conflictuelles de l'époque Sengoku, la malnutrition plus répandue. Durant la seconde moitié du XVIe siècle en revanche, avec la progressive stabilisation des pouvoirs publics, la situation semble s'être améliorée[57].

Un milieu des élites bouleversé

[modifier | modifier le code]

L'élite de la société médiévale japonaise s'était constituée autour d'une élite, des « puissants » régulièrement désignés par le terme kenmon, « portes du pouvoir ». L'historien Kuroda Toshio a mis en avant les caractéristiques de cette élite, constituée des nobles de la cour impériale Kyoto (kuge), des grands monastères aristocratiques du Kinai, et de l'élite du groupe des guerriers, dominée par les hauts dignitaires du régime shogunal (buke). Durant l'époque de Kamakura, cette dernière composante avait certes pris une forme d'ascendant, mais sa base était dans le Kantō, et même si elle avait une tête de pont à Kyoto, la région du Kinai, de loin la plus peuplée et riche du pays, restaient largement sous l'influence de l'aristocratie de cour et des grands temples, de même que les provinces occidentales. Il y avait donc une forme de collaboration entre ces puissants pour diriger le Japon. Le triomphe des Ashikaga changea la donne, puisqu'avec le choix de Takauji de s'implanter à Kyoto avec ses hommes-liges il y eut désormais un regroupement géographique des différents groupes de puissants. Les guerriers prirent alors un ascendant plus marqué, en s'emparant des fonctions administratives et économiques dans le Kinai, qui étaient auparavant occupées par les autres groupes qui furent désormais mis au pas. À l'époque de Yoshimitsu, le shogunat contrôlait donc solidement le pays. Le partage du pouvoir entre les différents groupes de puissants, notamment la « dyarchie » entre le shogunat et la cour impériale qui existait à l'époque de Kamakura, n'était plus de mise[59].

Le pouvoir était alors aux mains des Ashikaga, et des chefs des grands lignages d'hommes d'armes qui leur étaient plus particulièrement liés (Hatakeyama, Hosokawa, Shiba, Uesugi). Les principaux clans guerriers, vassaux des Ashikaga, étaient dirigés par des personnages appelés daimyō, terme qui désignait alors « un guerrier chef d'une lignée localement influente qui, maître d'un vaste domaine, entretenait une puissante armée formée des membres de sa famille et de ses serviteurs »[60]. Leur position reposait largement durant la première partie de l'époque de Muromachi sur l'exercice de la fonction de gouverneur militaire, shugo, leur permettant de contrôler les provinces qui leur étaient confiées par le shogunat, où ils accaparaient par ailleurs d'importants domaines leur permettant de disposer de revenus importants (les « shugo-daimyō »), et dominaient en principe le groupe guerrier local, quoi que les « hommes des provinces » (kokujin ou kunishū) soient parfois rétifs à leur autorité[9].

Dans le groupe guerrier, le chef du clan dirigeait ses affaires et on lui devait obéissance, y compris dans les branches secondaires, tous étant liés en principe par une solidarité consanguine et la volonté de défendre leur nom. Son pouvoir fut progressivement conforté entre la fin de l'époque de Kamakura et le début de l'époque de Muromachi par la disparition des pratiques successorales égalitaires (qui bénéficiaient aussi aux filles) qui furent éliminées parce qu'elles émiettaient le patrimoine clanique à chaque génération et diminuaient ainsi sa puissance, pour être remplacées par l'indivision, le chef de maison gardant le contrôle de celle-ci et pouvant concéder une partie de ce patrimoine selon son bon vouloir aux membres de sa famille ou à ses vassaux. Il désignait son propre successeur parmi ses fils, pas forcément l'aîné, et en incluant les potentiels fils adoptés, cette pratique étant courante dans le Japon médiéval. Cela ouvrit la voie à de nombreuses querelles successorales qui constituèrent des motifs de conflits de plus en plus récurrents, notamment à l'origine directe de la guerre d'Ōnin[61].

Le délitement du pouvoir shogunal après la mort de Yoshimitsu fit évoluer la situation. La récurrence des conflits et le rôle le plus en plus marqué du fait militaire sur les changements sociaux créa un mouvement sans précédent de mobilités sociales rapides liées en grande partie au sort des armes : le destin des individus de la classe guerrière fut plus que jamais lié à leurs accomplissements guerriers, à leur capacité à triompher[62]. Cela se produisit alors que la disparition progressive du système domanial affaiblissait considérablement les élites traditionnelles. Les contemporains avaient désigné ce genre d'évolutions par le terme gekokujō, « le bas l'emporte sur le haut »[22], un phénomène « de renversement des hiérarchies traditionnelles et d'émergence de nouvelles valeurs » (P.-F. Souyri)[63]. Cela fut particulièrement marqué après la guerre d'Ōnin et durant l'époque Sengoku[64]. Les « sengoku-daimyō » qui dominèrent le désordre politique de cette époque n'étaient pas forcément des descendants des shugo-daimyō (les liens entre les deux sont débattus), beaucoup étant issus de lignages guerriers de rang secondaire (notamment des kokujin) ou moindre[23]. Les ascensions sociales furent souvent rapides, et ces daimyō disposaient d'un pouvoir sans précédent puisqu'ils étaient de véritables souverains à la tête d'États indépendants, ne rendant pas de compte au pouvoir shogunal qui avait perdu toute influence politique. Les revers de fortune furent aussi nombreux, comme l'illustre la disparition de nombreux clans guerriers au cours de ces décennies tumultueuses. L'ascension des daimyō s'accompagna de l'affirmation de la position de leur entourage proche qui les assistait, constitué de leur famille, leurs familiers et les vassaux extérieurs, plus récemment soumis, qui étaient aussi des menaces potentielles[43]. Le phénomène de gekokujō fut également marqué par le renforcement du poids des groupes reposant sur les solidarités horizontales, entre gens d'une même catégorie sociale ou communauté, plutôt que sur les solidarités verticales suivant un principe hiérarchique. Cela concernait les couches moyennes ou basses de la société qui subissaient les conflits de l'époque et cherchaient alors à s'émanciper pour assurer leur propre destinée, profitant aussi des conflits entre seigneurs de la guerre pour disposer de plus de latitude dans leurs affaires, en cherchant à composer avec ces derniers quitte à parfois s'opposer frontalement à eux : groupements de communautés villageoises (sō), d'élites marchandes (les egoshū de Sakai ou d'autres villes portuaires), de « bourgeois » des quartiers de Kyoto (machishū), et ligues ikki de guerriers locaux (kokujin ou jizamurai)[65].

Les grands temples bouddhistes du Kinai, constitués par l'aristocratie de la capitale aux époques de Nara et de Heian, avaient exercé une grande influence dans la vie politique et économique du Japon. Il s'agissait en premier lieu de l'Enryaku-ji du mont Hiei, du Kōfuku-ji et du Tōdai-ji de Nara, des temples du mont Kōya (Kōya-san) et de leur voisin et rival le Negoro-ji. Les Ashikaga, soucieux devant leur influence, rognèrent les bases de leur pouvoir, en les privant notamment de taxes, en les plaçant sous surveillance, et également en appuyant la montée en puissance des monastères zen des « cinq montagnes » (Gozan), alors que la lente agonie du système domanial traditionnel les touchait de plein fouet. Après la mort de Yoshimitsu et avec le déclin progressif de l'influence du shogunat, ces temples purent reprendre de leur influence, mais désormais ils se concentraient sur leur affaires privées à l'échelle de leur province et leur propre protection et ne cherchaient plus vraiment à exercer une influence politique à l'échelle nationale. Si le Kōfuku-ji connut un déclin marqué, l'Enryaku-ji, le Mont Kōya et le Negoro-ji conservaient une influence forte à l'échelle provinciale, avec des domaines et des troupes pour les défendre[66]. De plus, les temples des mouvements développés à l'époque de Kamakura avaient connu un processus d'institutionnalisation qui leur donnait une influence similaire à celle des temples aristocratiques anciens[67]. Du côté des grands monastères zen, plusieurs comme le Tenryū-ji ou le Tōfuku-ji devinrent des pôles d'attraction pour l'élite, en particulier à l'époque de l'apogée des Ashikaga, contrôlant à leur tour les revenus de domaines importants, mais leur influence fut plus culturelle que politique. Les moines zen, manifestement bien formés dans la gestion, furent souvent employés en dehors de leurs courants comme administrateurs domaniaux, et purent donc s'enrichir considérablement par ce biais[68]. Parmi les courants de la Terre pure, le succès le plus marquant fut celui de la branche Hongan-ji (ou Ikkō) de l'école Jōdo Shinshū qui fut très puissante dans le Kinai et d'autres provinces durant le XVIe siècle[26]. L'époque Azuchi Momoyama marqua la fin de l'influence économique, politique et militaire des grands temples bouddhistes du Kinai, leurs représentants les plus farouchement attachés à leur autonomie étant écrasés impitoyablement par les troupes d'Oda Nobunaga (Enryaku-ji, Negoro-ji, Hongan-ji)[69].

Enfin, le milieu de la cour impériale, constitué de la famille impériale et des grands lignages nobles, déclina fortement après l'échec de Go-Daigo et la période des Cours du Sud et du Nord. Affaiblis par la prise de contrôle de nombre de leurs domaines par les guerriers provinciaux, les membres de l'aristocratie civile purent cependant profiter de l'installation de la cour shogunale à Kyoto pour bénéficier du patronage de l'élite des hommes d'armes[70]. Puis la destruction de la majeure partie de Kyoto lors de la guerre d'Ōnin en 1467 acheva de les plonger dans une situation économique difficile, rendant impossible la poursuite du dispendieux cérémonial de la cour qui justifiait la position sociale de la noblesse et lui permettait d'obtenir des récompenses et revenus. Certes des descendants des grandes familles nobles continuaient à obtenir des charges auliques et restaient spécialisés dans les rituels impériaux et conservèrent un prestige culturel notable, mais beaucoup avaient fui la capitale, étant dans l'incapacité d'assurer leur subsistance et la reconstruction de leurs demeures. L'empereur avait alors vu son train de vie décliner considérablement. Après Go-Daigo, plus aucune impératrice ne fut désignée, l'empereur s'unissant uniquement à des concubines, peut-être parce qu'il n'y avait plus de moyens financiers pour l'entretien de la maison de l'impératrice. Durant l'époque Sengoku, les empereurs durent compter sur les bonnes grâces de seigneurs de la guerre pour disposer des moyens financiers leur permettant d'accomplir des rituels majeurs, y compris leur couronnement qui fut souvent repoussé pendant de nombreuses années faute de moyens. Dans ces temps difficiles, la gestion économique et quotidienne de la cour impériale reposa de plus en plus sur les femmes[71].

Les évolutions des domaines

[modifier | modifier le code]Les profonds changements qui affectèrent le milieu des élites et ses relations avec le reste de la société étaient liés aux évolutions du « système des shōen » ou « système domanial », cadre fondamental de la société japonaise depuis l'époque de Heian. Il consistait en un découpage du territoire entre des domaines publics (kokugaryō) ou privés (shōen) fonctionnant de la même manière, les seconds ayant pour propriétaires des membres de l'aristocratie ou des grands temples. En leur sein étaient regroupées des communautés villageoises ou urbaines exerçant divers types d'activités agricoles ou non agricoles (pêche, sylviculture, activités artisanales) et reversant une partie de leurs produits (taxe en nature appelée nengu) et exécutant des corvées. Les revenus dégagés bénéficiaient aux propriétaires domaniaux et à tout un ensemble de responsables répartis suivant une structure pyramidale de responsabilités, en dernier lieu les agents domaniaux chargés des unités locales de taxation. Dans ce contexte la notion de « propriété » n'est donc pas à comprendre dans son acception moderne, les domaines relevant d'un enchâssement de droits bénéficiant à plusieurs acteurs. L'époque de Kamakura avait vu l'élite guerrière s'interposer et prendre plus de place dans ce système, en particulier par le biais de l'attribution de postes d'intendants (jitō) par le shogunat, leur permettant souvent un contrôle de fait sur des domaines ou des portions de ceux-ci, ce qui priva souvent les propriétaires nominaux d'une bonne partie de leurs revenus[72].

Durant l'époque de Muromachi, ce système domanial s'effondra définitivement sous l'action conjuguée de plusieurs forces déstabilisatrices qui touchèrent les propriétaires traditionnels du milieu aristocratique, redéfinissant les rapports économiques entre les puissants et les masses taxables et corvéables[73]. D'abord la poursuite de la mise sous contrôle des domaines publics et privés par les guerriers, avec à cette période l'action renforcée des gouverneurs militaires, shugo, qui reçurent à partir de 1368 le droit de disposer de la moitié des produits d'un domaine (hanzei ; cependant les domaines des temples en étaient en principe exemptés). Ensuite le renforcement des communautés villageoises, qui consolidèrent leurs structures politiques et économiques afin de faire pression sur les propriétaires et régisseurs domaniaux avant tout afin de disposer de conditions de taxation plus avantageuses ; à cela s'ajouta l'affirmation d'une élite rurale percevant pour elle-même une part de la rente foncière (prélèvement appelé kajishi). Joua également l'endettement progressif de certains propriétaires, qui durent dans certains cas concéder leur gestion et leur revenu à leurs créanciers. Enfin, l'instabilité politique de l'époque Sengoku acheva souvent de saper la capacité des propriétaires à se faire entendre par les occupants de leurs domaines ou à faire face aux appétits des potentats locaux, et la disparition d'une autorité centrale à qui faire appel pour régler les litiges affaiblit encore plus leur position. Les domaines étant généralement éloignés et dispersés, la capacité des propriétaires à s'y faire entendre en était complexifiée ; cela explique sans doute pourquoi le système domanial traditionnel résista mieux dans le Kinai, à proximité des quartiers généraux des propriétaires domaniaux (surtout les grands temples). Les daimyō constituant leurs États indépendants y établirent à leur profit un nouveau système de taxation souvent accompagné d'une cadastration redéfinissant les propriétés sans se soucier des propriétaires domaniaux anciens. Cette nouvelle situation politique et institutionnelle a d'ailleurs parfois été définie par des historiens comme un « système des domaines des daimyō » (daimyō ryōgoku-sei)[74]. En tout cas, même après ces remaniements le cadre économique majeur restait le domaine, situation qui devait prendre fin à l'époque d'Edo avec le début de l'affirmation d'une économie de marché[75].

L'affirmation des communautés villageoises

[modifier | modifier le code]La population villageoise, souvent désignée par le terme aux contours vague hyakushō, est un groupe hétérogène de paysans, pêcheurs, artisans, marchands, guerriers, propriétaires terriens, etc. sans indication de fonction[76]. La société rurale ne doit en effet pas être systématiquement assimilée à une société paysanne. Ainsi de nombreux villages côtiers vivaient majoritairement des activités maritimes (pêche, sel, transport par bateau), dans les zones forestières montagnardes beaucoup de gens étaient bûcherons ou charbonniers, et les villages du domaine de Tokuchin-ho dans la province d'Ōmi, documentés par des centaines de textes de la période, étaient animés par une association de marchands très influente appelée Honai[77].

Les conditions de vie de la majorité de la population rurale restent mal connues faute de documentation. Sans doute l'amélioration de la production agricole et l'essor de l'économie eurent pour effet l'amélioration des conditions de vie de la plupart. Mais les mauvaises récoltes, les disettes, l'endettement constituaient des fléaux pouvant toucher ces mêmes populations[78]. Ce qui est plus perceptible, c'est l'essor de l'élite rurale, située à la charnière entre le monde villageois et la catégorie des guerriers (en dessous des kokujin/kunishu dans l'échelle sociale). Ils pouvaient être désignés de diverses manières. Les myōshu[79] étaient, dans le Japon médiéval, ceux qui étaient chargés des unités internes de base du domaine, les myō ou myōden, notamment de la perception des taxes pour les propriétaires. Il s'agissait plutôt de sortes de petits propriétaires faisant exploiter leurs terres par d'autres, percevant à partir de l'époque de Muromachi les contributions (en fait une sorte de fermage) appelées kajishi, qui étaient aliénables, ce qui participa au renforcement de leur position sociale et économique puisque leur part augmenta au fil du temps, quitte à les couper de plus en plus des exploitants qui avaient vis-à-vis d'eux une relation de subordination économique. Ces élites étaient souvent armées, ce qui les faisait pencher du côté du groupe des guerriers. À l'époque de Muromachi on désigna de plus en plus ces guerriers villageois par le terme jizamurai[47], hommes d'armes restés dans le cadre du village, et donc à l'écart des liens de vassalité des daimyō. La nouvelle élite rurale (plus largement désignée par le terme dogō) consolida sa position au fil du temps et se distingua du groupe des myōshu[80]. Au XVIe siècle ils furent de plus en plus à intégrer les cercles des seigneurs de la guerre et ainsi se couper de leur base villageoise, anticipant d'une certaine manière la séparation stricte entre guerriers et paysans voulue par Hideyoshi à la fin du même siècle[81].

Les institutions villageoises commencèrent à se structurer dans le Kinai à partir de l'époque de Kamakura, autour de la gestion des sanctuaires locaux, qui avaient une grande importance pour la cohésion de la communauté, dans le cadre de l'institution appelée miyaza (dont le rôle premier était l'organisation des cérémonies et fêtes religieuses)[82]. Ils devinrent les lieux de réunions d'assemblées (yoriai) des chefs des familles les plus importantes du village, formant une « commune » (sō), institution qui devint une réalité politique majeure durant le second Moyen-Âge japonais, dans un contexte d'enrichissement des villages et de prise en importance des élites villageoises, et d'effondrement du système domanial. On y discutait bien plus que des affaires religieuses (même si l'aspect religieux resta important) puisqu'elles en vinrent à émettre des règlementations locales, s'occuper de la sécurité et de la justice, de la gestion des biens communaux, de l'organisation du travail (gestion du terroir agricole, des aménagements hydrauliques, des zones de pêche, des espaces boisés) et de la gestion des impôts, qui étaient payés collectivement par la communauté (la fixation des impôts donnait lieu à la rédaction de contrats)[83]. Ainsi, ces communautés constituèrent un pouvoir de plus en plus en mesure d'assurer son autodéfense dans ces temps de violences récurrentes et de faire face aux exigences de plus en plus poussées des seigneurs, face auxquels elles renforcèrent leur pouvoir de négociation et leurs capacités de résistance[84].

Ces communautés furent au cœur des révoltes rurales qui éclatèrent régulièrement durant l'époque de Muromachi. L'organisation en ligue (ikki), courante dans le groupe guerrier au début de la période, fut progressivement adoptée par d'autres groupes, qui avaient déjà l'expérience de protestations dans le cadre domanial, visant souvent à obtenir une réduction de leurs contributions. En 1428, les loueurs de chevaux (bashaku) de la région de Kyoto constituèrent une ligue s'en prenant aux usuriers (rébellion de Shōchō), initiant un cycle insurrectionnel qui connut son apogée dans les années de la guerre d'Ōnin. Ces mouvements d'extraction rurale (do-ikki, tsuchi-ikki) étaient constitués d'une base populaire, mais souvent encadrés par des élites villageoises guerrières (les dogō, jizamurai). Ils se soulevaient contre les flambées de prix des denrées, pour la rémission de dettes ou la réduction de taxes dans les campagnes, ce qu'on désignait comme un « gouvernement par la vertu » (tokusei ; on parle alors de tokusei-ikki). Elles ciblaient donc les prêteurs et les marchands de grains et s'adressaient aux autorités provinciales, obtenant souvent gain de cause, après quoi elles étaient dissoutes[20].

Dans le paysage rural, ce renforcement des communautés villageoises s'accompagna d'un mouvement de concentration de l'habitat, alors que l'habitat dispersé, fait de hameaux et maisons isolées, dominait auparavant. À partir du milieu du XIIIe siècle, ce phénomène toucha les villages du Kinai qui devinrent constitués de maisons agglomérées, et furent ceints par une motte, souvent précédée de douves. Les fouilles archéologiques du site de Kami Koma (préfecture de Kyoto, ancienne province de Yamashiro) ont ainsi révélé un petit village fortifié, comprenant en son centre un manoir qui devait appartenir à la famille guerrière dominant la communauté[85]. Certaines de ces agglomérations devinrent de véritables bourgs. Tout cela résultait de la volonté de faire face collectivement à l'insécurité croissante en se repliant dans un espace mieux contrôlé et sécurisé, peut-être aussi de l'importance croissante du travail en commun dans un contexte d'une intensification du travail agricole[86]. Le type de résidence traditionnel des ruraux était la maison à fosse. Les plus riches villageois occupaient de leur côté des fermes aux mûrs plâtrés et à toit de chaume supportées par des piliers, certaines pouvant mesurer une quarantaine de mètres de long, disposant d'un espace résidentiel, d'une salle d'eau, de cuisines et espaces de stockage, et à proximité étaient construites les résidences des serviteurs[87].

L'essor des échanges et des métiers urbains

[modifier | modifier le code]Dans la continuité de l'époque de Kamakura, les échanges connurent une croissance poussée durant le XIVe et le XVe siècle. L'essor de la production agricole et de la population, la plus grande spécialisation des métiers artisanaux donnèrent un nouvel élan aux échanges locaux et régionaux. Les conditions de transport des marchandises furent améliorées, grâce à des progrès dans la construction maritime, et aussi une diminution des taxes de péage sous Yoshimitsu. En conséquence, le nombre de marchés connut une croissance marquée, beaucoup étant tenus six fois par mois (rokusai-ichi) contre tous les trois jours durant la période précédente, et permirent aux puissants qui les contrôlaient et les ponctionnaient de disposer d'importants revenus[88]. La région la plus active était de loin le Kinai et les provinces le voisinant, qui disposaient du réseau urbain le plus dense, des communautés de marchands et d'artisans les plus actives. Le registre du péage d'un des points d'entrée de Hyōgo pour l'année 1445, conservé dans les archives du Tōdai-ji qui en avait alors la possession, offre un témoignage remarquable de l'activité de ce port donnant sur la baie d'Osaka et constituant alors le principal point de débarquement du Kinai depuis l'est : 1 960 bateaux avaient accosté à cet endroit durant cette année, auxquels il faut ajouter 350 documentés par un autre registre de la même année ; ils déchargeaient avant tout du sel et du riz, mais aussi du charbon de bois, des poteries et divers autres produits provenant généralement des régions bordant la mer intérieure de Seto, dont plusieurs qui s'étaient spécialisées dans des productions à destination des marchés urbains du Kinai et d'autres régions de l'archipel[89].

Les moyens de paiement les plus courants du Japon médiéval étaient les pièces de monnaie de cuivre chinoises, importées massivement depuis le XIIIe siècle, ce mouvement continuant durant les deux premiers siècles de l'époque de Muromachi, en premier lieu sous l'impulsion du shogunat, qui contrôlait alors le commerce avec la Chine[90]. L'économie était alors très monétisée, les pièces de cuivre servant pour régler de nombreuses menues transactions, comme l'achat de thé, le paiement des droits d'octroi, l'entrée dans des bains publics, etc. Pour les mouvements financiers les plus importants, la lettre de change (kawase ou saifu) avait été développée dans le milieu des temples, et servait notamment pour les transferts de fonds entre intendants domaniaux et propriétaires[91]. L'archéologie témoigne de l'essor de ces disponibilités monétaires : 260 000 pièces de monnaie (par ligatures de 1 000) venues de Chine et de plusieurs régions du Japon ont été découvertes dans une grande jarre à Kumagaya (Saitama), enfouies dans la seconde moitié du XVe siècle, peut-être en raison de troubles militaires, dans ce qui semble être un domaine seigneurial de taille moyenne[92].

Les marchands, artisans et d'autres professions (notamment celles spécialisés dans les arts du spectacle) étaient organisés en guildes (za), dirigées par une assemblée de membres pratiquant une même profession, qui devinrent de plus en plus nombreuses à partir du XIVe siècle, là encore avant tout dans la région de la capitale. Ce type d'institution permit à ces groupes de se détacher plus de la tutelle des puissants, et de développer leur savoir-faire[93]. D'autres métiers s'étaient développés en dehors de ce cadre : ce fut le cas des fabricants et marchands d'huile d'Ōyamazaki, qui s'étaient développés en étant les fournisseurs du sanctuaire d'Iwashimizu, qui leur donnait accès à ses nombreux domaines pour y obtenir leur matière première et y écouler leur production, puis avaient également tissé des relations avec le pouvoir shogunal, et avaient étendu au XVe siècle leurs réseaux commerciaux à une échelle inter-régionale. Ils faisaient partie des groupes qui avaient profité de l'expansion des échanges durant cette période, mais leur succès s'acheva après la guerre d'Ōnin, en raison du déclin des puissants qui les appuyaient et de la forte perturbation de leurs circuits commerciaux[94]. Les brasseurs de saké (sakaya) de Kyoto, évoluant dans le cadre des temples, étaient un autre groupe dynamique durant la période, comptant parmi les principaux contributeurs au Trésor du shogunat[95]. Une brasserie de saké datée de la fin du XVe siècle a été mise au jour dans l'ancien quartier du Tenryū-ji, ce qui en fait la plus ancienne connue par l'archéologie. Un texte indique que le district en comprenait 17 en 1425. Y ont été identifiés des restes de machines servant à presser le saké, qui était recueilli dans des jarres placées dans des trous creusés dans le sol (au nombre d'environ 180 dans l'atelier)[96].

L'essor des échanges bénéficia également aux groupes pratiquant des activités financières. Les prêteurs (dosō), émergèrent dans le milieu des temples du Kinai, en particulier le sanctuaire de Hie, beaucoup étant d'ailleurs à l'origine des brasseurs de saké pour ces institutions. Ils avaient considérablement étendu leurs activités financières, pratiquant le prêt avec des taux d'intérêt souvent élevés. Certains purent accumuler d'importantes richesses, en prêtant notamment aux paysans et aux propriétaires ruraux, récupérant des terres de leurs créanciers insolvables, ce qui en faisaient des cibles d'émeutes parfois très violentes (notamment celle de 1441), demandant la rémission de dettes. Ceux qui connurent l'enrichissement le plus marqué étaient désignés par le terme utokunin, qui signifie aussi bien « gens plein de vertu » que « profiteurs »[97].

Le XVIe siècle vit également l'essor de la production minière d'argent, à partir de l'introduction en 1533 d'une nouvelle technique dans le processus de réduction du minerai, la coupellation, importée de Chine à l'instigation d'un marchand de Hakata et mise en pratique dans la mine d'Iwami. Le Japon devint alors un des principaux exportateurs de ce minerai à l'échelle mondiale (avec l'Amérique hispanique), très demandé par la Chine des Ming, ce qui généra d'importants profits et stimula encore plus l'essor des échanges internationaux[98].

Les pouvoirs publics cherchèrent à profiter de cet essor commercial, bien qu'ils ne prirent jamais la peine de frapper de monnaie. Les premiers shoguns Ashikaga, dans la continuité de Go-Daigo, accrurent la pression fiscale sur les activités commerciales et financières[90]. Le gouvernement dut aussi intervenir lors des protestations et émeutes anti-usuriers, en émettant des édits de rémission de dettes, dits de « gouvernement par la vertu » (tokusei)[99]. Certains seigneurs de la guerre du XVIe siècle cherchèrent à accroître les échanges dans leurs domaines en diminuant les péages et en créant des marchés libres d'accès, en dehors du cadre des guildes. Ils cherchèrent à contrôler plus étroitement les biens échangés, afin d'éviter les pénuries en produits de première nécessité (grains, sel, fer) et d'assurer leur approvisionnement en armes[100].

L'urbanisation de l'archipel

[modifier | modifier le code]

L'époque de Muromachi vit une rapide croissance de la population urbaine du Japon. Avant cela, il comptait peu de villes à proprement parler : la capitale impériale Kyoto était de très loin la plus peuplée, puis Kamakura, la capitale du shogunat du même nom, et la ville marchande Hakata comprenaient également quelques dizaines de milliers d'habitants, quelques autres villes étant ensuite peuplées par quelques milliers d'habitants (Nara, Ōtsu, etc.). Au XVe siècle et surtout au XVIe siècle la population urbaine de l'archipel connut une croissance rapide, les textes mentionnant de plus en plus d'agglomérations de type urbain : ainsi, entre 1450 et 1600, ce seraient environ 150 villes qui émergèrent, avec un doublement de la population urbaine. C'est donc à cette période-là que le Japon connaît vraiment son urbanisation. Les historiens ont l'habitude de distinguer plusieurs types de villes suivant le facteur principal ayant contribué à leur croissance (ville-temple, ville-marché, ville-port, ville-château, etc.)[101].