Projection cinématographique

From Wikipedia (Fr) - Reading time: 31 min

From Wikipedia (Fr) - Reading time: 31 min

La projection cinématographique désigne l'ensemble des techniques utilisées pour restituer un film, généralement dans une salle de cinéma, mais aussi pour des projections privées.

- Le film de cinéma est une pellicule sur laquelle sont exposées des images ; cette pellicule est appelée « copie ». Ces images sont projetées successivement à l'écran. Deux phénomènes donnent l'illusion de voir un déroulement continu :

- la persistance rétinienne, qui masque les noirs entre les images ;

- l'effet phi : le cerveau interprète la succession d'images proches comme étant une image unique qui change.

- Le film vidéo se présente sous la forme d'une bande magnétique ou d'un support numérique (CD-ROM, DVD, ou disque dur), qui comporte des images codées.

- Le film numérique, lui, est un fichier informatique de type vidéo qui doit être lu, décodé puis transmis aux sorties : un vidéoprojecteur pour l’image et un système d’amplificateurs pour le son.

Jusque dans les années 2000, la grande majorité des salles utilisaient le support pelliculaire, qui a l'inconvénient de se dégrader au fil des projections, et doit être remplacé par d'autres copies. En revanche, ce support avait l'avantage d'être universellement répandu et normalisé.

Toutefois, à cette époque, dans l'idée de certains, notamment de George Lucas[1], l'idéal était vers une projection « tout numérique » : l'exploitant recevait un support numérique (ou alors il pouvait télécharger le film sur un site Web spécialisé), ce qui permettait de réduire les coûts de distribution (suppressions du tirage des copies et de leur renouvellement, et de leur gestion logistique), mais demandait bien entendu un investissement dans un nouvel équipement qui risquait d'évoluer régulièrement pour suivre les progrès techniques.

George Lucas avait vu juste. Dans les années 2010, la projection numérique devient majoritaire dans les pays développés et se développe constamment dans les autres pays.

Historique

[modifier | modifier le code]Les premières projections de films ont été organisées par Émile Reynaud, à partir du , à l'aide de son dispositif, le Théâtre optique, qui a vu la naissance du premier dessin animé, Pauvre Pierrot, projeté devant un public assemblé et payant au sous-sol du Musée Grévin, selon le procédé de la rétroprojection. Ses projections de films au format 70 mm, les pantomimes lumineuses ont rencontré un énorme succès jusqu'à la fin des années 1890 (peintes à la main, en l'absence de films couleurs, Reynaud ne pouvait en faire de copies et les projeter ailleurs — son contrat léonin avec le musée le lui interdisait d'ailleurs —), et elles ont inspiré le père des frères Lumière, Antoine, émerveillé lors d'un voyage à Paris en 1894 par le Kinétoscope de Thomas Edison, système commercial à visionnement individuel fonctionnant comme une machine à sou, en démonstration sur les grands boulevards (depuis 1893), mais persuadé que le visionnement individuel serait bien mieux remplacé par une projection comme celles de Reynaud, qui furent d'ailleurs précédées par les projections fixes de lanterne magique. Son fils cadet, Louis, met au point en 1895 avec l'ingénieur Jules Carpentier, une caméra argentique bien plus sophistiquée que le Kinétographe d'Edison, le Cinématographe, qui, étant destinée d'abord aux particuliers, est aussi un appareil de projection. Les projections Lumière rendront obsolètes les inventions qui les ont précédées. Le format du Cinématographe est particulier (35 mm à une perforation ronde de chaque côté du film), car le format d'Edison, dit américain, la pellicule 35 mm à quatre perforations de chaque côté des photogrammes, avait été l'objet de multiples brevets internationaux, et les Lumière ne s'étaient pas risqués à le contrefaire. Leur format sera abandonné au début des années 1900 au profit du format 35 mm que nous connaissons encore aujourd'hui[2].

La projection cinématographique

[modifier | modifier le code]Ce sont les techniques utilisées pour projeter les films sur pellicule dans les salles de cinéma (16mm, 35 mm, 70 mm), et parfois à domicile (films 9,5 mm, 8 mm ou Super 8).

La pellicule argentique

[modifier | modifier le code]

La pellicule est composée d'un support et d'une émulsion appelée « gélatine ».

Support pelliculaire

[modifier | modifier le code]

Les premières pellicules sont en nitrate de cellulose, très inflammables et dégageant des gaz toxiques en brûlant[3]. On l'appelle pour cela le « film flamme ». On en conserve aujourd'hui une multitude d'exemplaires dans des bunkers en béton, séparés en alvéoles.

Le risque d'incendie est à l'époque d'autant plus grand que les lanternes des projecteurs utilisent un arc électrique à l'air, agissant comme une flamme nue. En raison de ce risque, il ne peut y avoir au maximum que 40 minutes de film en cabine, sous la forme de deux bobines, ou « galettes », de 20 minutes (soit 600 mètres). Il faut donc deux projecteurs pour assurer la présentation d'un film de long-métrage : pendant que la première galette est projetée, on charge la deuxième sur l'autre projecteur. Puis, à la fin de cette première galette, on lance le second projecteur et on charge une troisième galette dans le premier projecteur et ainsi de suite. Ceci explique les deux marques (repères) que l'on voit encore parfois en haut à droite de l'image, pour avertir et signaler au projectionniste le moment précis où il doit changer de projecteur à la fin de galette, toutes les 20 minutes. Toujours pour éviter les incendies, les supports de galette (carters) sont fermés par des étouffoirs dont le but est d'empêcher qu'une flamme accidentelle, née au niveau du couloir de projection, ne remonte vers les galettes.

Par ailleurs, ce support se décompose dès sa fabrication et les signes de vieillissement peuvent apparaître très rapidement et s'aggravent encore avec le temps. Enfin, le nitrate de cellulose subit un phénomène de retrait (rétrécissement).

La triacétate de cellulose le remplace, dit « film de sécurité », ou « non flamme ». Ce support est peu inflammable, moins transparent, plus solide et vieillit mieux. Il devient donc possible d'assembler toutes les bobines en une seule et de ne plus utiliser qu'un seul projecteur. Cependant, le « syndrome du vinaigre » (il s'agit de la dépolymérisation de cette pellicule lorsqu'elle vieillit) donne à ce support une durée de vie assez limitée.

Au milieu des années 1980, on commence à utiliser du polyester. Ce support est plus transparent et plus résistant — trop, disent certains projectionnistes : en effet, en cas de problème mécanique, le film ne casse plus ce qui peut provoquer des dégâts à l'appareil lui-même. À partir les années 1990, on utilise aussi un support en estar.

Le film est toujours conditionné en galettes de 20 minutes, ce qui facilite son transport ; les galettes sont empilées dans un sac en toile ou dans une boîte en carton fort qu'on appelle « marmotte ».

Gélatine

[modifier | modifier le code]La gélatine est l'émulsion qui contient les pigments. C'est la coloration de cette gélatine qui forme l'image, le photogramme. Le côté support est brillant, le côté émulsion est mat. Lors du chargement, le côté émulsion se trouve du côté du projecteur, le côté support est vers la salle.

Une rayure de l'émulsion se traduit par un enlèvement de couleur. Comme l'émulsion est en plusieurs couches, une rayure superficielle donnera un trait vert à l'écran (enlèvement de la couche rouge), une rayure plus profonde un trait jaune (enlèvement de la couche bleue), et une rayure très profonde donnera un trait blanc (enlèvement total de l'émulsion). Une rayure côté support donne des traits noirs.

Assemblage et restitution de la copie

[modifier | modifier le code]La copie (le film) est livrée sous la forme de galettes de 20 minutes (600 mètres en 35 mm). La première opération consiste à assembler ces galettes en une seule grande bobine. L'assemblage des galettes est longtemps fait à l'aide d'un dissolvant à base d'acétone et d'une presse à souder, après grattage de la gélatine d'un des segments (la collure, ainsi qu'on appelle improprement la soudure, est exécutée en superposant les deux pellicules sur la hauteur de la barre de séparation des photogrammes). Dans les années 1960, des presse à scotch remplacent les presses à coller. La scotcheuse a l'avantage de ne pas superposer les pellicules ; elle ne fait que les jointoyer, ce qui assure un meilleur passage dans l'appareil, mais donne aussi une relative fragilité à la pellicule, et elle pratique la perforation du ruban adhésif au niveau des perforations du film tout en le calibrant au bon format (35 mm ou 16 mm). Lors de l'assemblage, le projectionniste s'assure que les bobines sont dans le bon ordre, sur la foi de l'étiquetage, dans le même sens, que les bandes son sont du même côté, et qu'il n'y a pas de possibles décadrages. Au début de la bobine, il peut ajouter une « amorce » personnelle, un certain métrage de support pelliculaire, qui lui permet de mettre en place en toute sécurité la pellicule en position cadrée au niveau de la fenêtre de cadrage du film au moment du chargement.

Les cabines de projection modernes sont automatisées. Le projectionniste munit le début et la fin du film de repères métalliques adhésifs, surnommés « scotch magnétique ». Ces bandes, en passant devant des détecteurs installés sur les projecteurs, déclenchent par exemple :

- au début du film, l'ouverture du volet de projection, l'extinction de la musique d'ambiance et des lumières, la mise en route de la chaîne sonore, et éventuellement l'ouverture du rideau ;

- au début du générique de fin, l'allumage des lumières de la salle avec une intensité réduite ;

- à la fin du générique, l'allumage des lumières à pleine intensité, la fermeture du volet de projection, la coupure du son du projecteur, l'allumage de la musique d'ambiance, et éventuellement la fermeture du rideau.

Après la dernière projection, le film est démonté pour être remis en galettes, les repères métalliques ayant été au préalable retirés. Perfectionniste, comme la plupart de ses collègues, le projectionniste s'assure enfin qu'il remet les galettes dans les bonnes boîtes.

Lorsqu'ils sont pressés, certains projectionnistes effectuent un démontage en cours de projection. Il s'agit d'une méthode présentant des risques de dégradation de la pellicule et l'on peut se poser la question de sa pertinence pour gagner une quinzaine de minutes. La méthode consiste à mettre un repère visible au début de la dernière galette. Une fois le repère passé dans le couloir de projection, le projectionniste pince le film et déchire le scotch d'assemblage ; ceci nécessite de désactiver la sécurité du rembobinage. Puis, il embobine le film — toujours en cours de projection — sur la bobine située sous le projecteur ; durant les quelques secondes qui se sont écoulées, le film s'est déroulé sur le sol de la cabine, il faut donc faire tourner la bobine réceptrice plus vite pour récupérer la pellicule déroulée. Ainsi, durant le passage de la dernière bobine (environ 20 minutes), le projectionniste démonte la « grande bobine » (les autres galettes). Une fois la projection finie, il lui reste à rembobiner la dernière galette, et le film peut alors être reconditionné pour l'expédition quelques minutes seulement après la fin de la projection.

Formats de pellicule et de projection

[modifier | modifier le code]

La pellicule utilisée peut être de largeur de dimensions variables (8 mm, 9,5 mm, 16 mm, 35 mm, 70 mm) et supporte généralement la bande sonore. Le format 9,5 mm était un des premiers formats amateurs qui est encore utilisé de façon confidentielle pour sa qualité d'image comparable au 16 mm.

Les deux formats les plus utilisés pour la projection professionnelle sont

- le 35 mm : c'est le format professionnel le plus courant dans le cinéma de fiction de long métrage traditionnel en projection sphérique ou anamorphique (CinemaScope) ;

- le 70 mm : synonyme de haute qualité d'image, sa lourdeur d'exploitation n'a pas tenu face à l'amélioration des pellicules 35 mm dans les années 1990. Seules certaines salles sont aujourd'hui équipées de projecteurs 70 mm.

Certains films sont disponibles en 16 mm, souvent des productions à petit budget ou semi-professionnelles.

Le son

[modifier | modifier le code]La première sonorisation utilisait un gramophone actionné à la main, ce qui posait des problèmes de synchronisation (variation de la vitesse du gramophone et problème d'amputation des images abîmées du film).

Dès la fin des années 1920, une piste sonore optique fit son apparition sur la pellicule entre les perforations et les pictogrammes. D'abord à densité variable, cette piste prit ensuite la forme d'une piste simple à élongations (simple ou double) variables, puis de deux pistes à élongations (double) variables. Afin de restituer le son, une lampe, alimentée par un courant continu, éclaire cette piste optique lors de son passage dans le projecteur ; l'intensité de la lumière traversant la pellicule est mesurée par une cellule photoélectrique qui transforme cette intensité en un signal électrique alternatif, signal qui est ensuite envoyé vers le processeur son.

Puis sont apparus la piste magnétique sur les films 70 mm, d'un principe similaire au magnétophone, et enfin le son numérique, avec plusieurs méthodes : soit le son (les bits) est encodé sur la pellicule à côté de l'image (Dolby Digital, SDDS), soit le film est accompagné d'un CD-Rom contenant le son (LC Concept, DTS) et qui est synchronisé, via un time code sur la pellicule, avec le défilement du film.

La chaîne son en cinéma est généralement constituée d'un lecteur (optique en 35mm ou bien fichier en numérique), un processeur son (souvent de marque Dolby), des filtres grave-aigu, des amplificateurs (souvent de marque QSC) et des enceintes.

Acoustique de la salle

[modifier | modifier le code]Ce sont les techniques utilisées dans les salles de cinéma, par exemple par THX.

La volonté de l'industrie cinématographique d'améliorer sans cesse la diffusion sonore impose l'évolution de l'acoustique et de la sonorisation des salles de cinéma. Elle était autrefois défavorisée par la présence d'un écran perforé en PVC, entre les enceintes de scène et la salle. La multiplication des enceintes acoustique (Dolby Atmos, Dolby true HD, THX HD, Auro 3D, DTSHD Master, etc.) et les grands progrès des écrans trans-sonores permettent de s'affranchir de ce problème[4].

Le déroulement et l'enroulement du film

[modifier | modifier le code]

Le défilement du film est imposé par le projecteur. Prenons l'exemple du format 35 mm ; si l'on projette 24 images par seconde, le défilement d'une image étant de 18,67 mm, on a une vitesse de défilement constante de 18,67 × 24 = 448 mm/s, soit 26,8 m/min.

Considérons maintenant une bobine de film, par exemple la bobine qui contient le film en début de projection. En début de projection, le diamètre de l'enroulement est important, de l'ordre de 1 m pour un film de 3 h. En un tour, il se dévide donc 3,14 m de film ; la bobine doit donc tourner à 28,8/3,14 ≃ 8 tr/min. En fin de projection, le diamètre d'enroulement est de l'ordre de 20 cm soit 0,2 m, soit 0,63 m par tour ; la bobine doit donc tourner à 28,8/0,63 ≃ 40 tr/min. À l'inverse, la bobine recevant le film doit tourner à environ 40 tr/min en début de projection et à 8 tr/min en fin de projection.

Nous voyons que la fréquence de rotation varie grandement en cours de projection. Le système de déroulement et d'enroulement du film doit donc avoir une vitesse variable.

Le premier système inventé, le plus simple, consiste à avoir un entraînement par friction. Le moteur entraîne un disque à une fréquence légèrement supérieure à la fréquence maximale nécessaire, et ce disque frotte sur le support métallique de la bobine. La force de frottement entraîne donc la bobine, le film reste tendu, mais la vitesse est imposée par le défilement du projecteur.

Le problème de ce système est d'une part l'usure des parties frottantes, et d'autre part la variation de la force exercée sur le film. En effet, le système oppose un couple résistant C constant, déterminé par la force de pression du disque sur le support de bobine (qui se règle habituellement par un système vis-ressort). Or, la force F exercée sur le film est le couple divisé par le rayon R d'enroulement :

- F = C/R

on voit donc que cette force est faible lorsque le rayon est important (bobine remplie), et qu'elle est forte lorsque le rayon est faible (bobine presque vide). Il faut donc s'assurer que le couple de frottement est suffisant pour que la bobine de déroulement ne s'emballe pas et que la bobine d'enroulement soit entraînée ; mais pas trop fort pour que le film ne casse pas.

Pour éviter ce problème, on a développé des systèmes asservis : on a un moteur à vitesse variable, et sa vitesse est ajustée pour assurer un défilement constant. Le film est tendu par un bras pesant, la force exercée sur le film est donc uniforme (c'est le poids du bras) ; le bras est relié à un potentiomètre, qui règle la vitesse du moteur.

Ainsi, si la bobine émettrice tourne trop lentement, le bras se baisse et accélère le moteur ; si elle tourne trop vite, le bras se lève et le moteur ralentit. Le principe est le même pour la bobine réceptrice.

Ce système est couplé à des sécurités : si le film casse, le bras tombe, ce qui déclenche l'arrêt du projecteur.

Le système a été amélioré pour éviter le rembobinage du film. Pour que le film s'enroule sur la bobine, il doit être maintenu sur le noyau, soit inséré dans une fente, soit en étant simplement légèrement serré. En fin de projection, le début du film est donc au centre.

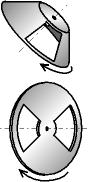

L'idée consiste donc à dérouler le film par le centre. On pose donc le film sur un plateau horizontal, et l'on enlève le noyau. Si l'on tire simplement sur le film, on obtient une spirale ; le plateau tourne donc pour éviter que le film ne s'entortille. La vitesse de rotation est pilotée par un asservissement, ce sont les deux rouleaux rouges qui se déplacent selon un arc de cercle sur la photographie ci-contre. Si la bobine tourne trop vite, les rouleaux se déplacent vers la droite, si elle tourne trop lentement, ils se déplacent vers la gauche. Le mouvement de ces rouleaux fait contact avec des micro interupteurs de part et d'autre qui déclenchent l'accélération ou le freinage du plateau afin de maintenir un déroulement constant.

Le film s'enroule également sur un plateau horizontal. En fin de projection, il suffit d'échanger les noyaux amovibles — noyau avec système d'asservissement pour l'émission de film, noyau cylindrique pour sa réception —, puis de recharger le film dans le projecteur.

Il faut au minimum deux plateaux pour diffuser un film. Avec trois plateaux, on peut diffuser deux films en alternance dans la même cabine. Dans la photographie ci-contre, le film se déroule du plateau du milieu et s'enroule sur le plateau du haut ; le plateau du bas contient un film en attente de projection.

Ce système permet donc de diminuer la durée entre deux projections, puisque l'on ne doit pas rembobiner le film. Par contre, il est peu adapté aux salles en multi-programmation, c'est-à-dire qui projettent un film différent à chaque séance, puisque le nombre de films est limité par le nombre de plateaux. On peut déplacer le film sans bobine, la force de serrage étant suffisante pour éviter la mise en spirale, mais l'opération reste risquée.

Le système a été amélioré pour permettre la projection continue. Le système a un plateau unique. Au lieu de s'enrouler sur un noyau cylindrique, le film s'enroule autour de six doigts, formant un hexagone. Puis, des doigts viennent pousser le milieu des côtés, formant une étoile à six branches. On a ainsi en permanence le film qui s'enroule en hexagone à l'extérieur, le film qui se déroule en étoile au centre, et entre les deux, des doigts qui poussent les spires de l'extérieur vers le centre.

Ainsi, la séance peut se dérouler continuellement, en boucle, sans interruption.

La lanterne et l'objectif

[modifier | modifier le code]

La lumière est produite par une lanterne. La lanterne comporte une lampe à arc, alimentée en courant continu, un miroir elliptique et un filtre dichroïque, chargé de laisser passer la lumière tout en filtrant la chaleur (rayons infrarouges produits par la lampe).

La lampe est constituée de deux électrodes pointues, légèrement écartées. La lumière est produite par un arc électrique entre ces électrodes. Initialement, les électrodes étaient en charbon et sous air ; elles se consumaient au fur et à mesure et le projectionniste devait régler la position des charbons plusieurs fois durant la projection, et les changer fréquemment. Il y a eu ensuite un système d'avancement automatique (vis sans fin). Maintenant, les électrodes sont métalliques, et enfermées dans une ampoule en quartz remplie de gaz xénon sous pression. La puissance des lanternes va de 900 W à 10 kW pour les très grandes salles.

L'amorçage de l'arc provoque une onde électromagnétique qui provoque des parasites dans le système de son (qui diffuse de la musique avant la projection) ; celui-ci est donc parfois coupé brièvement à l'allumage.

Le miroir est un ellipsoïde de révolution tronqué. L'arc est placé au foyer de l'ellipse, la lumière converge donc vers l'autre foyer (une propriété des miroirs elliptiques). Le film est mis de sorte que la lumière éclaire toute l'image, mais ne déborde pas, afin de récupérer le maximum de luminosité. On utilise soit des miroirs dichroïques, ou « miroirs froids », qui laissent passer les rayons infrarouges et ne réfléchissent que la lumière, soit des miroirs entièrement réfléchissants, dits « miroirs chauds » ; ceux-ci sont refroidis par une circulation d'eau.

Le second foyer de l'ellipse correspond au centre optique de l'objectif. Le film est placé dans le plan focal de l'objectif, afin d'avoir une image nette à l'écran. La mise au point consiste à déplacer l'objectif afin de faire coïncider le plan focal avec le film.

Certains projecteurs fonctionnent à 25 images par seconde avec une lampe à courant alternatif (lampe HMI), avec des inconvénients pour les films tournés à 24 i/s : son légèrement plus aigu, cadence légèrement plus rapide et durée du film réduite de 4 %. Cependant, ce dispositif est rare, les lampes HMI étant plutôt utilisées dans les projecteurs vidéo à matrice LCD.

Avancement du film et projection

[modifier | modifier le code]

Le défilement des images devant l'objectif est saccadé. Ce mouvement saccadé est produit à partir d'un mouvement de rotation continu (simple moteur électrique), transformé par un dispositif appelé croix de Malte, ou par un système à griffe (en général sur des projecteurs 16 mm) plus dommageable pour la pellicule.

Lorsque l'image avance, le faisceau lumineux est intercepté par un obturateur, afin d'éviter le phénomène de « filage ». L'obturateur est un dispositif tournant en forme d'hélice ou de cône tronqué et percé, laissant passer la lumière par intermittence. Lorsque l'image est fixe, la projection se fait en deux fois, le faisceau lumineux est interrompu au milieu de la projection, afin d'éviter un phénomène de scintillation, désagréable à la vue. Il y a donc 24 images différentes par seconde, mais 48 projections par seconde.

Le film, déroulé depuis la bobine de départ, arrive par le haut du projecteur, passe dans le couloir de projection, ressort par le bas et vient s'enrouler sur la bobine de réception. Le tirage du film hors de la bobine de départ et son enroulement sur la bobine réceptrice est, lui, continu, ceci pour deux raisons :

- afin de ne pas risquer de casser le film ;

- la lecture du son nécessite un défilement continu.

Il y a donc, avant et après le couloir de projection, une boucle d'amortissement. Lorsque l'image est immobile devant la fenêtre de projection (les 3/4 du temps), la boucle du haut s'agrandit et celle du bas se raccourcit. Lorsque l'image avance (1/4 du temps), la boucle du haut se raccourcit et celle du bas s'agrandit.

La projection se fait donc en quatre temps :

- 1re projection de l'image ;

- obturation pour éviter l'effet de scintillement, le film reste fixe devant le couloir de projection ; la boucle du haut s'agrandit, celle du bas diminue ;

- 2e projection de l'image ; la boucle du haut s'agrandit, celle du bas diminue ;

- avancement du film devant la fenêtre de projection ; l'obturateur est fermé, la boucle du haut diminue, celle du bas s'agrandit.

À la place d'une croix de Malte, certains appareils de projection (et de prise de vues) utilisent une double came de Trézel pour l'entraînement saccadé du film. Ce mécanisme, plus difficile à réaliser, plus volumineux, mais aussi plus souple et plus silencieux que la croix de Malte, est également plus coûteux.

Sécurité de projection

[modifier | modifier le code]La sécurité concerne d'abord le public et le personnel, puis le matériel.

Le principal risque est le risque d'incendie ; celui-ci a été considérablement réduit par l'utilisation de lanternes fermées et par l'abandon des films au nitrate. Les mesures de prévention et de lutte contre l'incendie sont des mesures habituelles, dépendant de la législation locale. En France, un cinéma étant un établissement recevant du public (ERP de type L), la cabine, local technique, ne doit contenir aucun matériau inflammable, doit être équipée d'extincteurs et de détecteurs d'incendie, et ne doit être traversée par aucune gaine de ventilation de la salle (qui risquerait de diffuser de la fumée vers les spectateurs). Les parties accessibles au public ne doivent contenir aucun matériau inflammable. Les locaux doivent être munis de trappes de désenfumage, et doivent être accessibles aux secours (voie engin pour les véhicules de lutte contre l'incendie, voie échelle si le bâtiment est haut).

Le second risque est celui de la panique : les spectateurs sont plongés dans le noir, dans un endroit qui ne leur est pas familier, et sont parfois mis dans un état émotionnel particulier du fait du spectacle. La panique peut provoquer un mouvement de masse avec chutes et piétinement, et empêcher une évacuation de la salle en cas de sinistre.

Là encore, les mesures dépendent de la législation ; la particularité du cinéma est que la salle doit être plongée dans le noir pour assurer une bonne qualité de vision. En France, la législation sur les ERP impose :

- un éclairage de sécurité qui se met en route en cas de coupure de courant ; il consiste en un balisage des issues de secours et en un éclairage d'ambiance ;

- un allumage des lumières en cas d'arrêt de la projection ;

- la présence de dégagements (couloirs, portes) en nombre suffisant, d'une largeur suffisante, et bien répartis ;

- une largeur de rangées de sièges limitée, pour qu'un spectateur puisse rejoindre rapidement une allée ;

- des sièges ne risquant pas de se renverser ou de se déplacer pour ne pas gêner l'évacuation ; en particulier, pour les spectacles occasionnels dans des salles « polyvalentes », les chaises d'une rangée doivent être attachées ensemble.

Lorsqu'il prend son service, le projectionniste doit s'assurer du bon fonctionnement des éclairages de sécurité, que les dégagement sont libres et que les issues de secours peuvent s'ouvrir.

La protection du matériel consiste essentiellement à interrompre la projection en cas de rupture du film. Ainsi, la portion du film affectée par le problème reste limitée, le film ne se déroule pas sur le sol, le projectionniste est rapidement prévenu et peut réparer pour relancer la séance.

Des capteurs sont situés au niveau des systèmes de déroulement et d'enroulement pour vérifier que le film est bien tendu ; si la traction s'annule, c'est que le film est cassé. Une rupture particulière est le déchirement par le milieu. La déchirure part en général d'une perforation abimée, mais au lieu de traverser le film dans sa largeur, elle se poursuit dans le sens de la longueur. Cela se produit en général en amont du couloir de projection, les spectateurs voient donc une moitié d'écran blanc ; on dit que le film « part en 16 » (puisque l'on obtient deux morceaux d'environ 16 mm avec une seule rangée de perforations). Le film reste tendu et ne déclenche donc pas les sécurités du dérouleur ni de l'enrouleur. La sécurité « anti-16 » se situe sur le projecteur et consiste en deux demi-diabolos que le film fait tourner par frottement ; si un des demi-diabolos tourne et pas l'autre, alors la sécurité se déclenche.

Incidents de projection

[modifier | modifier le code]La projection cinématographique est bien évidemment soumise aux aléa des pannes matérielles. Mais il y a des incidents spécifiques au film.

Nous avons déjà évoqué la rupture de film. Celle-ci est peu probable avec un film neuf, excepté problème matériel. En revanche, sur une copie « âgée », certaines perforations peuvent être abimées et amorcer une déchirure du film. Lors du montage du film — assemblage des galettes en une grande bobine —, le projectionniste contrôle l'état des perforations. Pour cela, il maintient le film par ses bords en le bombant légèrement, ce qui demande une certaine habitude pour ne pas se brûler, et sent les perforations « éclatées » à leur passage. Il les renforce alors avec de la bande adhésive transparente (scotch). La bande adhésive utilisée est plus fine et plus large que celle utilisée par le grand public.

Si le film rompt en projection, le projectionniste doit alors réparer avant de relancer la projection. Si la déchirure n'est pas trop en diagonale (seule une image est affectée), il suffit de mettre les morceaux bout-à-bout et de les encoller avec la bande adhésive. Si plus d'une image est affectée, il faut alors couper une ou plusieurs images — images entières, afin de ne pas créer de décadrage — puis de recoller le film.

L'opération se fait avec une colleuse, ou scotcheuse. Ce petit appareil est muni de picots qui permettent une bonne mise en position du film. Elle sert à couper le film, avec un massicot intégré. Elle possède également un support pour le papier adhésif, et un levier qui, en s'abaissant, actionne des lames qui coupent le papier adhésif et des pointes qui le perforent.

Avant l'utilisation de papier adhésif, on collait le film à l'acétone. Pour cela, il fallait gratter la gélatine d'un des morceaux, passer de l'acétone au pinceau qui faisait fondre le support, puis appliquer fermement les deux morceaux durant le temps de prise. Ceci se faisait à l'aide d'une colleuse, munie de deux parties articulées en charnière, chaque partie maintenant un côté du film à coller. Les collages se faisaient nécessairement perpendiculairement au sens de défilement du film, il fallait donc systématiquement couper une image.

Un autre incident spécifique est le décadrage.

Le dernier incident est l'inversion de bobines. Le film passe alors dans le désordre. Il n'y a rien à faire en cours de projection. Il faut attendre la fin de la projection pour désassembler la copie et la réassembler dans l'ordre.

Marques et modèles

[modifier | modifier le code]On peut citer les projecteurs Philips DP 35/70mm , Cinemeccanica (en) Victoria 5 , 8 et 9, Ernemann (de) 15, Kinoton FP20A, FP23C, FP25D, FP30D, FP50A, FP50D[5], Prévost P55, P70, P90, Wassman Pro 35, Strong Simplex, Carl Zeiss TK35, Buisse Bottazzi (projecteurs portables).

Des projecteurs Kinap KN15 et 20 ont été produits en URSS[6].

La projection vidéo

[modifier | modifier le code]Contrairement au cinéma, l'image vidéo est sous la forme d'un signal électrique, qu'il soit analogique ou numérique. Il parvient au projecteur par onde hertzienne (télévision, antenne satellite), par câble, ou bien est sur support magnétique (magnétoscope, disque dur d'ordinateur), ou optique (CD-ROM, DVD).

Pour restituer ce signal, il faut une chaîne comparable à celle utilisée pour l'affichage sur un téléviseur (tuner hertzien, démodulateur, ou lecteur local).

Projecteur tri-tube

[modifier | modifier le code]Les projecteurs tri-tube ont été très utilisés jusqu'à la fin des années 1990 où ils ont été remplacés par les projecteurs monotube. Mais ils sont encore utilisés dans des cas très particuliers où il est nécessaire de projeter sur une sphère par exemple : l'image analogique peut alors être ajustée à la demande, ce qui est délicat, sinon impossible, à réaliser avec des projecteurs LCD.

Il s'agit de trois tubes cathodiques (trois écrans de télévisions) placées devant des lentilles : le signal étant décomposé en trois composantes rouge, vert et bleu (RVB), chaque télévision n'affiche qu'une seule composante. Il y a donc trois télévisions noir et blanc placées derrière un filtre ; la lentille focalise la lumière émise par les tubes cathodiques sur l'écran de projection.

L'image doit être suffisamment lumineuse, la tension d'accélération est donc plus élevée que pour une télévision classique, de l'ordre de 30 à 50 000 volts.

Lors de l'installation du projecteur, il faut effectuer plusieurs réglages ; pour cela, chaque tube affiche une grille (mire) :

- faire la mise au point pour chacune des trois lentilles ;

- corriger la déformation des grilles, due aux effets de bord et à l'inclinaison du faisceau ;

- s'assurer que les trois faisceaux convergent sur l'écran (superposer les grilles pour former une grille blanche)

Projecteur monotube

[modifier | modifier le code]Les projecteurs monotube sont apparus au milieu des années 1990. Il s'agit de trois écrans à cristaux liquides, un par couleur primaire (rouge, vert, bleu), éclairés en transparence par une puissante lampe aux halogénures métalliques (lampe HMI).

Les trois faisceaux colorés se superposent dans le projecteur, et ce faisceau est ensuite projeté de manière classique par un objectif.

Ces appareils se dérèglent très peu, le réalignement des écrans nécessite le démontage de l'appareil.

Mur d'écrans

[modifier | modifier le code]Une troisième solution de projection vidéo consiste à avoir un mur d'écrans. Il peut s'agir d'écrans cathodiques ou d'écrans à cristaux liquides ; chaque écran affiche une portion de l'image.

La projection numérique

[modifier | modifier le code]En 2000, la première projection publique de numérique d'Europe, réalisée par Philippe Binant, abandonne le film 35 mm[7]. L'année suivante, le tournage de Vidocq en numérique, par Pitof, conduit à l'abandon du film négatif 35 mm. Avec la disparition du 35 mm, le numérique permet la diffusion des films sur les plateformes numériques[8] : Netflix, Amazon Prime Video, Groupe Canal+, OCS Go.

La projection numérique pour les films de cinéma est appelée à se substituer, à terme, à la projection traditionnelle de films 35 mm. L'abaissement progressif du coût des projecteurs numériques « permettant, écrit Claude Forest »[9], le traitement numérique de la lumière pour ces projections (dit DLP - Digital Light Processing)[10] rend possible et envisageable le déploiement[11] intensif d'un parc de dernière génération. Le , plus aucun film n'est édité en pellicule (sauf exception Les Huit Salopards de Quentin Tarantino sorti le ) ce qui marque la fin définitive de ce format en France.

Différences entre vidéo et cinéma numérique

[modifier | modifier le code]Le numérique peut être vu comme une vidéo très haute définition.

L'image vidéo classique en définition standard est décomposée en 625 lignes entrelacées[12] (système PAL ou Secam). Le format haute définition le plus courant est constitué par une matrice de 1 920 pixels par 1 080 lignes. En 2K, elle est de 2 048 pixels par 1 080 lignes et 4 096 pixels par 2 160 lignes pour le 4K. Le format haute définition actuellement exploité reste entrelacé et est couramment identifié comme 1080i (i pour interlaced, entrelacé).

La projection en films 35 mm se fait à habituellement à 24 images par seconde. La vidéo en Europe étant quant à elle calée à 25 images par seconde, soit 50 trames (une image étant constituée de deux trames entrelacées). La projection numérique diffère donc notamment de la projection vidéo par la forme de cette projection qui s'effectuera en progressif (25P ou 24P) et non plus entrelacé. En 2012, Peter Jackson réalise Le Hobbit : Un voyage inattendu, le premier film tourné à haute cadence (High Frame Rate), avec 48 images par seconde.

En ce qui concerne le format d'encodage des fichiers numériques, alors que les DVD et HD DVD utilisent des formats vidéo tels que le MPEG2 et le MPEG4, les salles de cinéma converties à la projection numérique à la norme DCI[13] utilisent le format MJPEG2000 (sans pertes) dans lequel chaque image est codée séparément des autres, c'est-à-dire qu'un film de 90 minutes est constitué de 135 000 images au format JPEG2000, ce qui garantit la qualité de la projection, notamment la fluidité des mouvements, aux dépens de l'efficacité de la compression (un film au format MJPEG 2000 pèse environ 100 Go contre 10 Go au format MPEG4).

On distingue le « d-cinema », lorsque le projecteur numérique a une résolution supérieure ou égale au 2K, du « e-cinema », lorsque la résolution est inférieure.

Préservation des copies

[modifier | modifier le code]La projection numérique apporte une solution radicale face à la dégradation du support : en effet, les pellicules accumulent de la poussière, génératrices de rayures (les « bonnes » salles sont équipées de système de dépoussiérage), et les manipulations provoquent à terme des dégradations de l'image, notamment visibles aux transitions entre les bobines. Par ailleurs, des accidents de projection peuvent provoquer des rayures ou des ruptures de films (et donc une image présentant une zébrure ou bien la suppression d'une ou plusieurs images). Donc, la qualité reste la même lorsque le film « voyage de salle en salle ».

Par contre, le support numérique pose le problème de la préservation à long terme. En effet, une image sur pellicule peut être lue sans problème, même à l'œil nu, plusieurs dizaines d'années après le tirage de la pellicule. Il y a certes un problème de dégradation du support, notamment pour les films flamme — et les plus anciens ont maintenant plus d'un siècle —, mais une restauration est possible dans certains cas[14]. Celle-ci se termine d'ailleurs de nos jours par un transfert en numérique. La préservation numérique pose trois problèmes : la rétrocompatibilité, la fiabilité des supports et la volonté de conservation.

Concernant la rétrocompatibilité : les formats évoluant, sera-t-il possible de lire un fichier plusieurs dizaines d'années après sa production, et surtout à quel coût ? C'est un problème relativement simple à résoudre si l'on garde trace des formats, mais le problème est : si un exploitant de salle décide de faire une rétrospective avec des films vieux de, mettons, plus de vingt ans, pourra-t-il le faire avec le matériel qu'il a à sa disposition, ou bien devra-t-il attendre que le diffuseur veuille bien sortir une version compatible (création de fichiers au format en cours, l'équivalent du retirage de copies pellicule) ?

Le problème de la fiabilité des supports est celui de la durée de vie du mode de stockage : durée de vie d'un disque dur, d'un disque optique, d'une bande magnétique, ou de toute autre technologie utilisée. Ce problème est traité, dans les centres de traitement de données (data centers), par une politique de redondance des matériels, qui permet la réplication des données sur un support neuf lorsqu'un support est défaillant.

C'est là que se pose le problème de la volonté de conservation. De même que la conservation d'un stock de pellicule représente un coût (surface de stockage, maîtrise de la température et de l'humidité pour éviter un vieillissement accéléré, sécurité incendie et anti-effraction), la conservation de données numérique a elle aussi un coût. Mais alors que la destruction d'un stock matériel a lui aussi un coût et prend « un certain temps », la destruction de données numériques est instantané. Ainsi, si le propriétaire des droits sur un film décide qu'il ne désire plus conserver ce film, un organisme d'État ou privé (fondation) peut reprendre à son compte le stockage si le film est jugé d'intérêt ; mais avec le numérique, cela nécessite de mettre en œuvre des moyens importants — trouver un centre de stockage informatique — rapidement — avant que le propriétaire « n'appuie sur le bouton », alors qu'il suffit de trouver un entrepôt provisoire pour de la pellicule (éventuellement la maison d'un particulier s'il s'agit de quelques bobines). Le problème est facile à résoudre pour un film unique, mais qu'en est-il d'un stock conséquent, si par exemple le propriétaire décide de supprimer les films vieux de plus de trente ans, ou bien s'il fait faillite et laisse un stock orphelin ?

Ce point a d'ailleurs été abordé par Éric Garandeau, président du CNC, à l'occasion du Colloque à la Cinémathèque française en 2013[15] :

« Le cinéma perd-il la mémoire ?

[…]

Une fois que tous les films auront été numérisés pour être exploités, une question demeure : comment ce patrimoine peut-il être transmis aux générations futures ? Plus largement, comment la production d’aujourd’hui, native numérique comme l’on dit maintenant, va-t-elle être collectée et stockée à court terme, conservée à moyen terme et transmise sur le long terme ?

Lorsqu’au CNC nous conservons précieusement des négatifs nitrate de la fin du xixe et début xxe siècle, nous surveillons régulièrement la lente apparition de signes annonciateurs d’une décomposition ou de moisissures. Rien de tel avec le numérique, un fichier ne se décompose pas ou ne moisit pas, il disparaît, là, tout de suite, immédiatement. Et alors que la pellicule, matière vivante, « prévient » et nous permet d’agir de matière curative, le fichier numérique ne prévient pas et sa disparition peut intervenir à n’importe quel moment et le plus souvent de manière irréversible. Il y a donc urgence à traiter cette question qui, je le répète, concerne tout autant la collecte et le stockage à très court terme que la conservation sur le long terme.

[…]

Les douloureuses restructurations qu’ont vécues les laboratoires ces dernières années ont entraîné une valse des stocks qui aurait pu être très préjudiciable à l’ensemble du secteur. La catastrophe a été évitée grâce à la responsabilité dont ont fait preuve la plupart des différents responsables de ces laboratoires, les négatifs et éléments de tirage sont, dans leur très grande majorité, physiquement présents.

Reste que ces pratiques d’un autre temps ont une conséquence directe très actuelle : nous devons aujourd’hui assumer le gigantesque inventaire des stocks des laboratoires que j’évoquais tout à l’heure, et la facture c’est l’État, via le CNC, qui va l’honorer.

La catastrophe a aussi été évitée parce que la pellicule existe matériellement sur un support, on l’a vu, suffisamment stable dans le temps pour permettre des actions préventives et des réactions curatives. Mais qu’en aurait-il été si tous ces films s’étaient trouvés stockés sur des disques durs, des bandes LTO, des serveurs délocalisés ?

[…]

un producteur me disait à Annecy il y a quelques mois : nous avons une informatique de multinationale dans un corps de toute petite entreprise, ce qui n’est pas sans poser de problèmes pour assurer la maintenance de nos fichiers. Or ces fichiers représentent toute la richesse économique et artistique de ces entreprises !

[…]

Au vu du tour d’horizon effectué par notre étude sur le dépôt légal des films numérique, une conclusion s’impose : en l’état actuel des solutions de conservation numérique, la pellicule photochimique offre la seule garantie de conservation sur le long terme, la meilleure adaptation au traitement préventif et curatif des collections, pour le coût le mieux maîtrisé et le plus maîtrisable.

C’est donc le choix que nous allons faire pour le dépôt légal. C’est aussi la solution adoptée pour toutes nos collections, et vous êtes, je crois, nombreux dans la salle à l’avoir adoptée également. Nous continuons et continuerons ainsi à conserver les éléments photochimiques des films même après leur numérisation, et nous procéderons à un retour sur film des restaurations faites grâce aux outils numériques. C’est également le choix de certains grands studios français et étrangers et cette solution s’impose également dans le cadre du plan de numérisation. »

Le laser

[modifier | modifier le code]En numérique, l'application à la projection "cinématographique" de sources de lumière fondées sur l'effet laser permet de réaliser un espace colorimétrique plus grand et d'augmenter le rapport de contraste[16].

Évolution du modèle économique

[modifier | modifier le code]La projection numérique reste un grand défi pour les distributeurs et les exploitants : en effet, la diffusion numérique permet d'envisager une réduction importante des coûts de distribution (coûts des copies et logistique).

Par ailleurs, cela se traduit par un report du coût vers l'exploitant : le numérique permet une baisse des coûts de production (dérushage, trucage, montage se font sans support matériel) et de distribution (plus de tirage de copies), mais

- l'exploitant doit s'équiper de matériel neuf ;

- le matériel est amené à évoluer, donc un renouvellement du parc matériel est à prévoir régulièrement alors qu'un projecteur bien entretenu peut durer plus de 30 ans en gardant la même qualité de projection ;

- et l'exploitant supporte le coût d'acheminement (par exemple téléchargement).

C'est par ailleurs une tendance générale (par exemple, les éditeurs de logiciels reportent les coûts d'impression du manuel vers l'utilisateur en fournissant un fichier PDF au lieu d'un livre).

Néanmoins, ces nouveaux systèmes posent un problème juridique en ce qui concerne les droits d'exploitation et l'unicité du support qui ne sont pas encore résolus aujourd'hui. De même, il n'y a pas de consensus des exploitants sur un standard mais plusieurs technologies concurrentes sur le marché à l'heure actuelle.

Notes et références

[modifier | modifier le code]- Star Wars, épisode I : La Menace fantôme, sorti en 1999, est le premier film pour lequel George Lucas a utilisé une caméra numérique pour tourner certaines scènes ; il organise également des projections numériques du film

- Marie-France Briselance et Jean-Claude Morin, Grammaire du cinéma, Paris, Nouveau Monde, , 588 p. (ISBN 978-2-84736-458-3), p. 13-39

- Voir par exemple l'incendie du Bazar de la Charité à Paris 1897, 130 morts.

- Jacques Jouhaneau, Acoustique des salles et sonorisation, Collection Acoustique Appliquée, 2e éd., Editions TEC et DOC, Londres, Paris, New York, 2003, p. 456.

- « Photos projecteurs kinoton 35mm », sur projectionniste.net (consulté le ).

- « Forum Projectionniste », sur projectionniste.net (consulté le ).

- Nicolas Lacaze, Le Cours de Culture Générale en Prépa, Éditions Ellipses, 2017, p. 217.

- Cf.Roma, Lion d'or à la Mostra de Venise en 2018 sorti sur Netflix

- Cf. Claude Forest, « Exploitant - spectateurs : de l'attractivité à l'épuisement accéléré de l'innovation technologique », in Patrick Louguet, Fabien Maheu (coordonné par), Cinéma(s) et nouvelles technologies, Revue CIRCAV, n°22, L'Harmattan, p. 75.

- Cf. Philippe Binant (propos recueillis par Dominique Maillet), « Kodak. Au cœur de la projection numérique », Actions, n°29, Division Cinéma et Télévision Kodak, automne 2007, p. 12-13.

- Déploiement cinéma numérique

- le fonctionnement d'une télévision impose d'afficher d'abord les lignes impaires, puis les lignes paires, ce que l'on appelle « balayage entrelacé » : en effet, le balayage du faisceau fait que l'intensité du haut de l'image a diminué lorsque l'on affiche le bas de l'image, l'entrelacement permet d'éviter une impression de papillotement gênant ; ce problème ne se pose pas avec la projection vidéo à matrices ; voir entrelacement

- MANICE - comprendre le cinéma numérique

- on pourra à ce titre regarder Le Voyage extraordinaire, film documentaire de Serge Bromberg et Éric Lange (Lobster films, 2011) sur la restauration en couleur du Voyage dans la lune

« Le Voyage extraordinaire » (présentation de l'œuvre), sur l'Internet Movie Database

« Le Voyage dans la lune » (présentation de l'œuvre), sur l'Internet Movie Database - [lire en ligne (page consultée le 13 octobre 2013)] [1]

- Cf. Ph. BINANT (2017), Introduction au laser. Du point de vue de la physique, La Lettre, CST, n° 164, p. 9-13.

Voir aussi

[modifier | modifier le code]Bibliographie

[modifier | modifier le code]- Laurent Creton (dir.) et Kira Kitsopanidou (dir.), Les salles de cinéma : enjeux, défis et perspectives, Paris, Armand Colin, coll. « Recherches », , 224 p. (ISBN 978-2-200-29011-5, lire en ligne)

- Gérard Duquesne, Technologie de l'opérateur projectionniste, Paris, Dujarric,

- Maurice Tournier, Cinéma côté cabine, MT COM, (ISBN 978-2-9521223-1-3)

- « Bibliographie sur le thème du numérique », sur De la suite dans les images

Articles connexes

[modifier | modifier le code]Liens externes

[modifier | modifier le code]- Commission supérieure technique de l'image et du son - Site de la CST

- Histoire de la projection numérique - Site de la Cinémathèque Française

KSF

KSF