こゝろ

From Wikipedia (Ja) - Reading time: 3 min

From Wikipedia (Ja) - Reading time: 3 min

| こゝろ | |

|---|---|

| |

| 訳題 | Kokoro |

| 作者 | 夏目漱石 |

| 国 |

|

| 言語 | 日本語 |

| ジャンル | 長編小説 |

| 発表形態 | 新聞連載 |

| 初出情報 | |

| 初出 |

『朝日新聞』 1914年4月20日 - 8月11日 |

| 初出時の題名 | 「心 先生の遺書」 |

| 刊本情報 | |

| 出版元 | 岩波書店 |

| 出版年月日 | 1914年9月20日 |

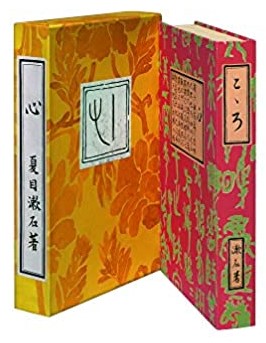

『こゝろ』(新仮名: こころ)は、夏目漱石の長編小説。漱石の代表作の一つ。1914年(大正3年)4月20日から8月11日まで、『朝日新聞』で「心 先生の遺書」として連載され、同年9月20日に岩波書店より漱石自身の装丁で刊行された[1][注 1]。なお、自費出版という形式ではあるが、この作品が岩波書店にとって出版社として発刊した最初の小説となった[3]。『彼岸過迄』『行人』に続く、後期3部作の最後の作品である。

連載開始からちょうど100年たった2014年4月20日に、『朝日新聞』上で再度連載が開始された[4]。

新潮文庫版は、2016年時点で発行部数718万部を記録しており、同文庫の中でもっとも売れている。作品としても日本で一番に売れている本である[5]。文庫と全集を合わせると、1994年時点で2000万部を売り上げている[6]。

背景

[編集]漱石が乃木希典の殉死に影響を受け執筆した作品で、後期三部作とされる前作『彼岸過迄』『行人』と同様に、人間の深いところにあるエゴイズムと、人間としての倫理観との葛藤が表現されている。

明治天皇の崩御、乃木大将の殉死に象徴される時代の変化によって、「明治の精神」が批判されることを予測した漱石は、大正という新しい時代を生きるために「先生」を「明治の精神」に殉死させる。

元々、漱石はさまざまな短編を書き、それらを『心』という題で統一するつもりだった。しかし、第一話であるはずの短編「先生の遺書」が長引きそうになったため、その一編だけを三部構成にして出版することにし、題名は『心』と元のままにしておいたと、単行本の序文に記されている[注 2]。

あらすじ

[編集]上 先生と私

[編集]語り手は「私」。時は明治末期。夏休みに鎌倉の由比ヶ浜に海水浴に来ていた「私」は、同じく来ていた「先生」と出会い、交流を始め、東京に帰ったあとも先生の家に出入りするようになる。先生は奥さんと静かに暮らしていた。先生は毎月、雑司ヶ谷にある友達の墓に墓参りする。先生は私に何度も謎めいた、そして教訓めいたことを言う。私は、父の病気の経過がよくないという手紙を受け取り、冬休み前に帰省する(第二十一章から二十三章)。正月すぎに東京に戻った私は、先生に過去を打ち明けるように迫る。先生は来るべきときに過去を話すことを約束した(第三十一章)。大学を卒業した私は先生の家でご馳走になったあと、帰省する。

中 両親と私

[編集]語り手は「私」。腎臓病が重かった父親はますます健康を損ない、私は東京へ帰る日を延ばした。実家に親類が集まり、父の容態がいよいよ危なくなってきたところへ、先生から分厚い手紙が届く。手紙が先生の遺書だと気づいた私は、東京行きの汽車に飛び乗った。

下 先生と遺書

[編集]「先生」の手紙。この手紙は、上第二十二章で言及されている。「先生」は両親を亡くし、遺産相続でもめたあと故郷と決別。東京で大学生活を送るため「奥さん」と「お嬢さん」の家に下宿する。友人の「K」が家族との不和で悩んでいるのを知った先生は、Kを同じ下宿に誘うが、これが大きな悲劇を生む。手紙は先生のある決意で締めくくられる。

登場人物

[編集]- 私

- 「上 先生と私」「中 両親と私」の語り手。田舎に両親を持つ学生。兄(九州にいる。上第二十二章)と妹(上第二十二章。既婚者)がいる。酒は飲める。喫煙者(上第二章)。父が腎臓の大病を患っている。将棋をする(上第二十三章)。カナメモチの葉で芝笛を作り吹き鳴らす(上第二十六章)。

- 先生

- 仕事に就かず、東京に妻とひっそり暮らしている。故郷は新潟(上第十二章)。「下 先生と遺書」で「私」として自分の生き方を語っている。酒は飲める。夫婦連れで音楽会や観劇などに行き、箱根や日光へも旅行する(第九章)。語りの時点で、故人であることは上第四章で明かされる。喫煙者(上第三十一章)。

- 先生の妻 (お嬢さん)

- 名前は「静」(しず)(上第九章)。東京出身(上第十一章)、父は鳥取かどこかの出身(上第十二章)、母は江戸市ヶ谷の出身(上第十二章)。「下」の前半部分では「お嬢さん」と書かれている。

- 先生の妻の母

- 戦没軍人の妻で、物語ではすでに物故者。「下」の前半部分では「奥さん」と書かれている。「私」の父と同じ腎臓病で死去した(上第二十一章)。

- 父

- 語り手の父親。明治天皇を敬愛しており、腎臓に大病を患っている。当初は大病ながら元気にしていたが、明治天皇の崩御に伴い、生きる気力が次第になくなり、衰弱して行く。

- 先生の叔父

- 「下」に登場。先生の両親の死後、大学まで先生を養ってくれた人物。先生の母は心の底から信用してた人物であり、先生に叔父に任せなさい、と託した事から先生は心から信用する事となるが、次第に従姉妹との縁談を紹介するなど、両親の財産を目の前に態度を変えていくようになる。

- K

- 「下」に登場。名前は先生の手紙における仮名であり、実際の名は作中で明かされない。先生とは同郷で、同じ大学に通っているが専攻は別。浄土真宗の僧侶の次男。医者の家に養子に出される。養家は医者にするつもりで東京へ送り出したが、自身は医者になる気がなく、実家や養子先を激怒させ仕送りを止められ、困窮する。先生の他に親しい友人はいない。先生はKを「果断の富んだ性格」だと遺書の中で書いている。先生の提案で彼の下宿で一緒に生活することになる。

テーマ

[編集]先生はKの死に対して罪悪感を感じているが、先生はKの死は失恋の直接的な結果ではなく自分自身が苦しんでいる孤独と同じものだと考えるようになる(下第五十三章)。

翻訳者のエドウィン・マクレランは、「心理的な罪悪感は、哲学的な孤独よりも重要ではない」と書いている。マクレランは、夏目の以前の作品である『門』や『行人』を通して、孤独からの解放を求めるというテーマが本作における先生の自殺という解決に至るまでをたどっているという[7]。

罪悪感が絡んでくるとはいえ、自分の行動や過ちに責任を持つことは、儒教や日本のイデオロギーにおいて最も重要なことであり、先生もそうした伝統を理解している。先生は明らかにKの自殺に責任を感じていて、それはKの墓参りのために雑司ヶ谷の墓地に何度も足を運ぶことや、自分は天罰を受けている(上第八章)、あるいは不幸と孤独に運命づけられているという信念(上第七章)、Kへの裏切りのせいで自分は決して幸せになってはならない、あるいは決して幸せになれない(上第十章)という信念に表れている。

ここから、先生の自殺は、日本文化においてしばしば見られるように、謝罪であり、懺悔を示す、あるいは自分の過ちについて何かをしようとする試みである(下第五十四章)。先生は何度か、自分が死ななければならないことは以前からわかっていたが、自殺する力はまだないと書いている。先生は弱さに縛られており、伝統的な日本の価値観も、明治時代を通じて急速に取って代わられた新しい近代的な西洋の価値観も、どちらも持ち続ける強さを持っていない。

江藤淳は漱石の作品における孤独への焦点は、彼自身がロンドン留学中に経験した哲学的危機によるものだとしている。西洋の個人主義的な考え方に接して、日本の伝統的で儒教的な学者・行政官モデルへの信頼を打ち砕かれたが、西洋の考え方を心から受け入れることができないほど伝統的な生い立ちを彼は残していた。[8]よって彼の構想の堕落した男は、狂気か自殺によって逃れるか、生き続けて苦しみ続けるかしかなかった。

土居健郎は本作について心理学的な側面が支配的で、先生の人生がまず狂気へ、次いで自殺へと転落していったと見る、対照的な解釈を示している。先生の叔父の詐欺に関する記述に矛盾があることを指摘した上で、叔父の行動に対する先生の認識は、先生自身の変化によって生じた統合失調症の妄想であると論じる[9]。 先生が、一緒に暮らすことになった家族によって、まず自分が迫害され、次に罠にはめられたと信じることや、Kの自殺の数年後に先生が語り手に自身の過去を語ったという声に、この評価をさらに裏付けるものを見出している(下第五十四章)。そして先生自身の最期は、「最愛の人に忠誠を誓って死についていく」というホモエロティックな行為であったと解釈している。

関連作品

[編集]映像化

[編集]- 1955年(昭和30年)、「こころ」。日活により映画化。監督は市川崑、脚本は猪俣勝人。配役/野淵先生:森雅之、奥さん(お嬢さん):新珠三千代、梶(K):三橋達也、未亡人:田村秋子、日置(私):安井昌二、女中・粂:奈良岡朋子

- 1959年(昭和34年)、KR(現・TBS)により「サンヨーテレビ劇場」の枠でテレビドラマ化。出演は佐分利信、高橋昌也、夏川静枝など。

- 1968年(昭和43年)、毎日放送により「テレビ文学館 名作に見る日本人」の枠でテレビドラマ化。出演は芥川比呂志、八千草薫、寺田農、内田稔、加藤治子、菅井きんなど。

- 1973年(昭和48年)、『心』というタイトルで近代映画協会により映画化。監督は新藤兼人。配役/K(先生):松橋登、S(K):辻萬長、I子(お嬢さん):杏梨、M夫人(未亡人):乙羽信子、Sの父:殿山泰司

- 1991年(平成3年)、毎日放送により「東芝日曜劇場」の枠でテレビドラマ化。配役/先生:イッセー尾形、K:平田満、先生の妻:毬谷友子、私:別所哲也、佐々木愛など。

- 1994年(平成6年)、テレビ東京によりテレビドラマ化。演出は大山勝美。配役/私:鶴見辰吾、先生:加藤剛(現在)・勝村政信(学生時代)、お嬢さん:葉月里緒菜、小宮(K):香川照之、その他:高橋恵子、岩本多代、堀勝之祐、てらそま昌紀

- 2009年(平成21年)、日本テレビにより、青い文学シリーズ第7話、第8話としてアニメ化。配役/先生:堺雅人、K:小山力也、お嬢さん:桑島法子、未亡人:津田匠子。「下」を先生とKそれぞれの視点から描いた二次創作。

- 2012年(平成24年)、BANANA FISHによりタイトル「蒼箏曲」として映画化。監督は天野裕充。配役/静:勝村美香(若い頃:高田里穂)、先生:尾関陸、K:夛留見啓助。独自の解釈を加えた映画。

- 2014年(平成26年)9月10日、NHK BSプレミアムにより特別番組『秋の文学スペシャル 漱石「こころ」100年の秘密』が放送された。

漫画化

[編集]- 夏目漱石作品集・壱「こゝろ」(佐々木亮(男性漫画家)、集英社ヤングジャンプコミックス、1994年初版)コミックスのタイトルは「こゝろ」だが「三四郎」も収録。

- まんがで読破 こころ(バラエティ・アートワークス)

- こころ (榎本ナリコ、ビッグコミックススペシャル、ISBN 978-4091848161)「下」を現在に置き換えて描写している。「お嬢さん」にも名前が与えられている。

- こころ オブ・ザ・デッド〜スーパー漱石大戦〜(WEB漫画。主人公がゾンビハンターに置き換わっている。夏目漱石没後百年記念作品。原作:夏目漱石、アメイジング翻案:架神恭介、漫画:目黒三吉、アース・スターエンターテイメント)

舞台化

[編集]- 2007年、俳優座劇場。シェイクスピア・シアターによる舞台。脚本、演出・出口典雄。私:平澤智之 先生・K:得丸伸二 お嬢さん:住川佳寿子。

- 2011年、青山円形劇場。る・ひまわりによる舞台。脚本・毛利亘宏、演出・北澤秀人。私、先生(青年期):村井良大、先生:遠山俊也、K:上田悠介。

脚注

[編集]注釈

[編集]出典

[編集]- ^ 『岩波書店七十年』(1987年3月27日、岩波書店発行)2頁。

- ^ 「フロントランナー 祖父江慎」朝日新聞2014年9月27日

- ^ 岩波書店『岩波書店の八十年』1996年

- ^ “夏目漱石「こころ」20日から連載 月~金曜日のオピニオン面 朝日新聞連載100年”. 2014年6月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年4月閲覧。 エラー: 閲覧日は年・月・日のすべてを記入してください。

- ^ 漱石没後100年、人気衰えず 書店で文庫フェア:日本経済新聞

- ^ 松本健一「二千万部売れた漱石『こゝろ』の謎」『新潮45』1994年12月号、198頁。

- ^ McClellan, Edwin (October 1948 – January 1959). “The Implications of Sōseki's Kokoro”. Monumenta Nipponica. 14 number 3/4. p. 368

- ^ 『Essays on Natsume Sōseki's Works』文部科学省、1970年。

- ^ Doi, Takeo (1976). The Psychological World of Natsume Sōseki. Translated by Tyler, William J. East Asian Research Center, Harvard. p. 118.

外部リンク

[編集]- 『こころ』:新字新仮名 - 青空文庫

- 『『心』予告』:新字旧仮名 - 青空文庫

- 『『心』自序』:新字旧仮名 - 青空文庫

- 『『心』広告文』:新字旧仮名 - 青空文庫

- 『こゝろ』 - 国立国会図書館

- Soseki Project

- 「夏目漱石『こころ』について、具体的な解説が載っているもの」(神奈川県学校図書館員研究会) - レファレンス協同データベース

KSF

KSF